イベントレポート 現場目線でDXを加速させるリコーの社内実践とは? ガートナー アプリケーション・イノベーション&ビジネス・ソリューション サミットに登壇

- DX

- AI

2025年6月18日、19日に東京・恵比寿で、「未来の礎:人とテクノロジーを結び付け価値をもたらす」をテーマに、最新の知見やアドバイスを提供する「ガートナー アプリケーション・イノベーション & ビジネス・ソリューション サミット」が開催された。リコーは同イベントに、ブース出展やセッション登壇で参加した。

1日目の6月18日には、デジタルサービス事業本部長の髙松太郎氏によるセッション「現場で鍛えた実践知~社内DX推進における苦悩と成果とは~」が開催。満席となった本セッションでは、髙松氏が、2つのリコー社内DX事例と、その実践知に基づくプロセスオートメーションのソリューションについて語った。

目次

人が創造的な仕事に従事するためのプロセスオートメーション事業

髙松氏はリコー入社後、リコーITソリューションズ株式会社やリコーUSAのITサービス事業の立ち上げ等に携わり、2023年にはリコーデジタルサービスビジネスユニット デジタルサービス事業本部 デジタルサービスグローバル企画センター所長に着任。2024年からは、同デジタルサービス事業本部長とプロセスオートメーション事業センターの所長を務めている。

髙松氏は冒頭、デジタルサービスの会社としてのリコーの変遷について紹介。「リコーは1977年、業界で初めてオフィスオートメーションのビジネスに着手。人が創造的な仕事に従事できる環境を作るための自動化ソリューションを展開し、2020年からは本格的にデジタルサービスの会社へと舵を切りました」と話した。

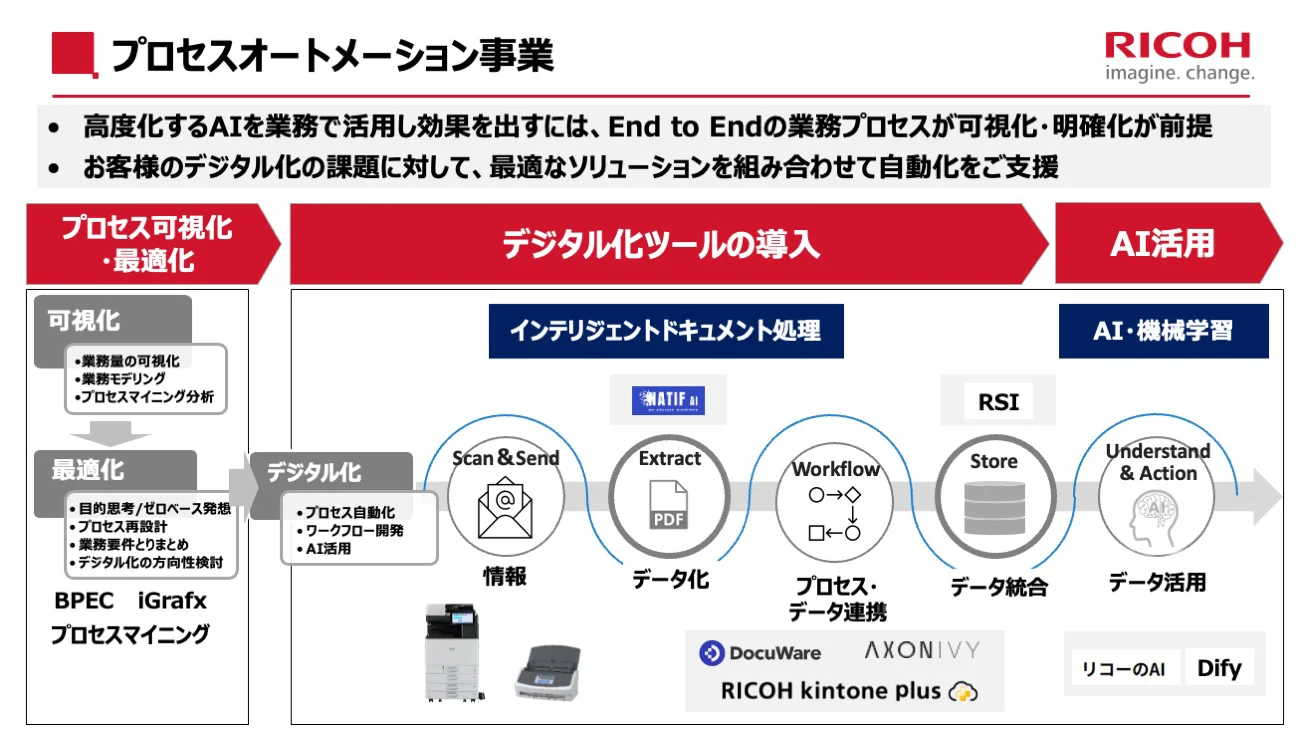

リコーのデジタルサービスの強化領域は、プロセスオートメーション事業、ワークプレイスエクスペリエンス事業、ITサービスの3つ。このうちプロセスオートメーション事業の目的は、付加価値の低いタスクを減らし、人が付加価値の高い業務にフォーカスすることだ。そのため、プロセス可視化やデジタルツールの導入、データ活用等のソリューションを活用して、End to Endの業務プロセスを最適化する。

リコーはプロセスオートメーション事業の各ステップにおいて、次のようなソリューションを揃えていると、髙松氏。「文書のスキャンは複合機やPFUのスキャナー、インテリジェントドキュメント処理(IDP)はNatif.ai、そしてワークフローはDocuWare、AXON IVY、RICOH kintone plus、データ活用の部分では独自開発のAI技術。顧客のデジタル化の課題に最適なソリューションを組み合わせて自動化を支援できる」と話した。

デジタルの力で「オフィスの3M=面倒・マンネリ・ミスできない」を解消

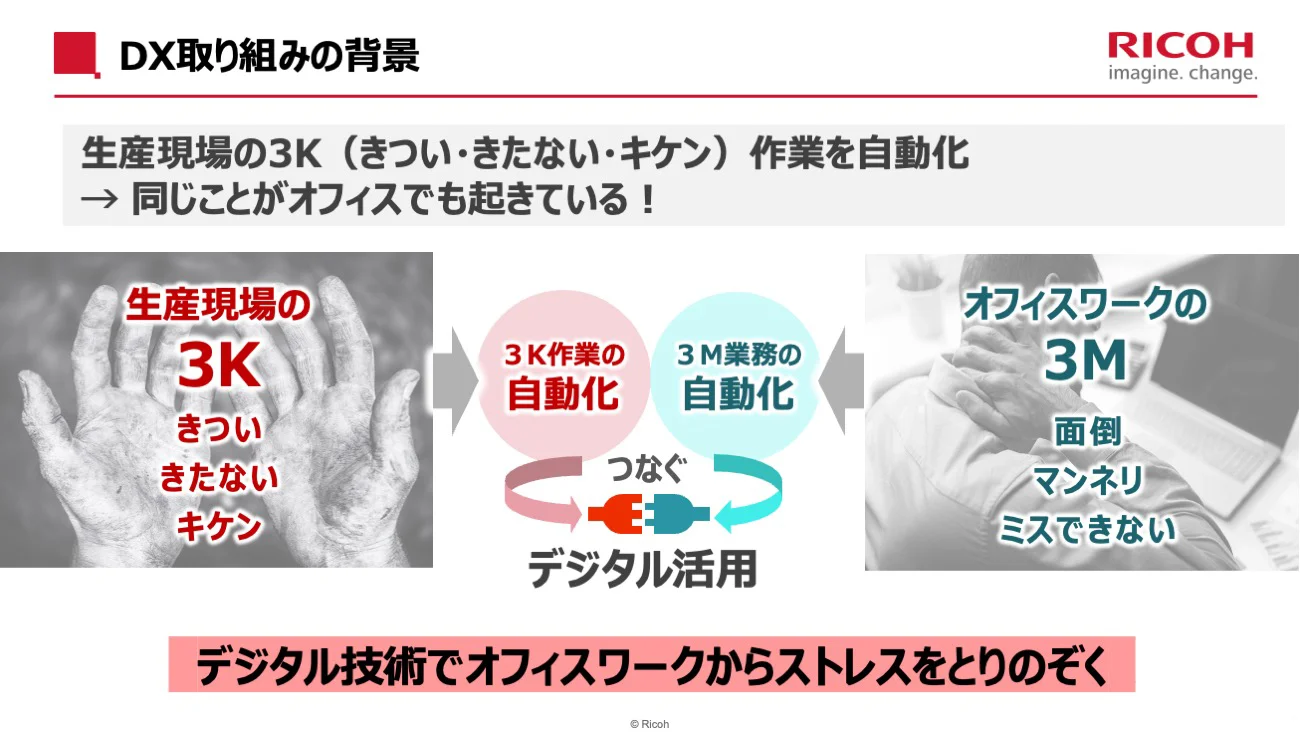

リコーのプロセスオートメーション事業の強みのひとつが、社内実践で得たノウハウの活用だ。リコーは2000年代から現場主導の業務プロセス改革に取り組み、2020年頃からは、組織横断的な業務プロセス改革活動「プロセスDX」として体系化。髙松氏はその背景をこう語る。「生産現場の3K(きつい・きたない・キケン)解消の取り組みが進む一方、オフィスに目を向けると、面倒・マンネリ・ミスできないという、ストレスを生む仕事の3Mが存在する。デジタル技術でこうしたオフィスワークのストレスを取り除くため、リコーは社内のプロセスDX活動を進めてきました」。

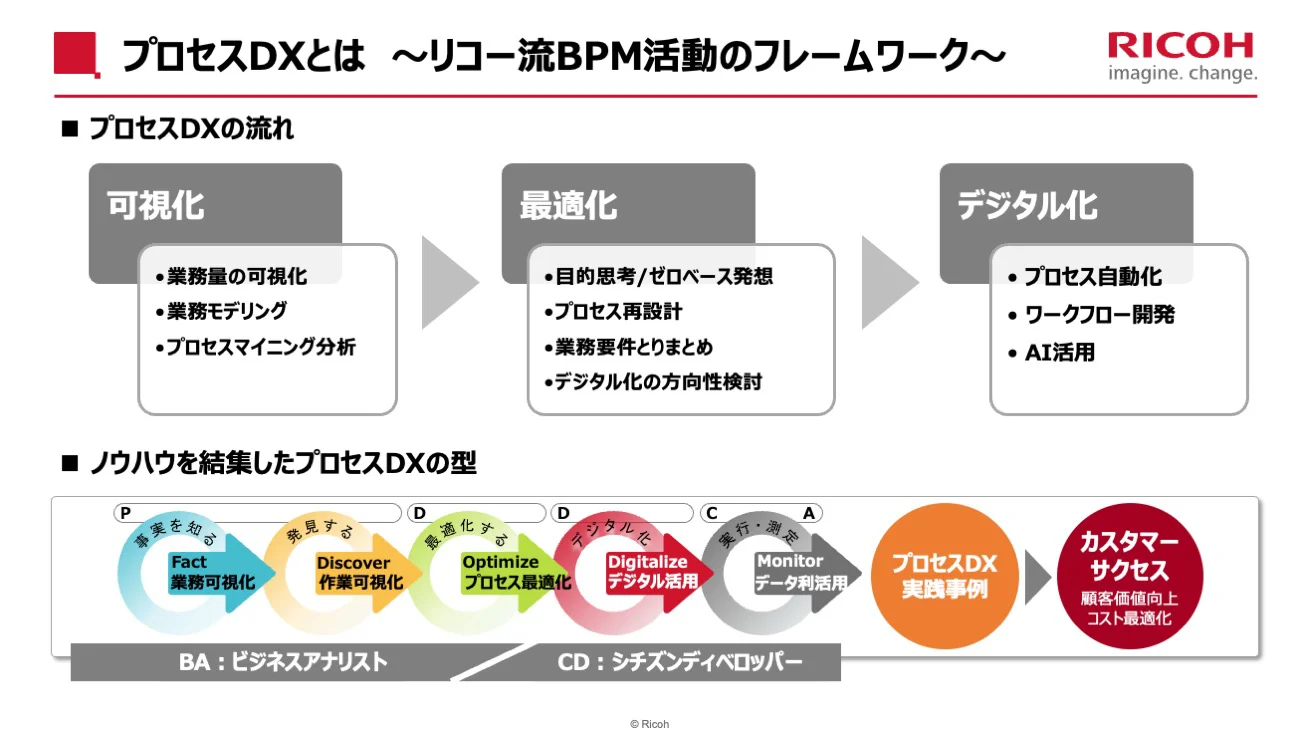

リコーのプロセスDX活動は、業務の「可視化」、プロセスの「最適化」、そして自動化やAI活用を含む「デジタル化」の3つで構成。全社員が業務改善に取り組んでおり、2025年3月時点で、RPAによって55万時間分の工数を削減する等の定量効果や、「次なる活動へのモチベーション」「より価値の高い業務へ従事できる」といった定性効果もあがっている。

【事例1】20%の工数削減を目指して部門全員で業務可視化・効率化を推進

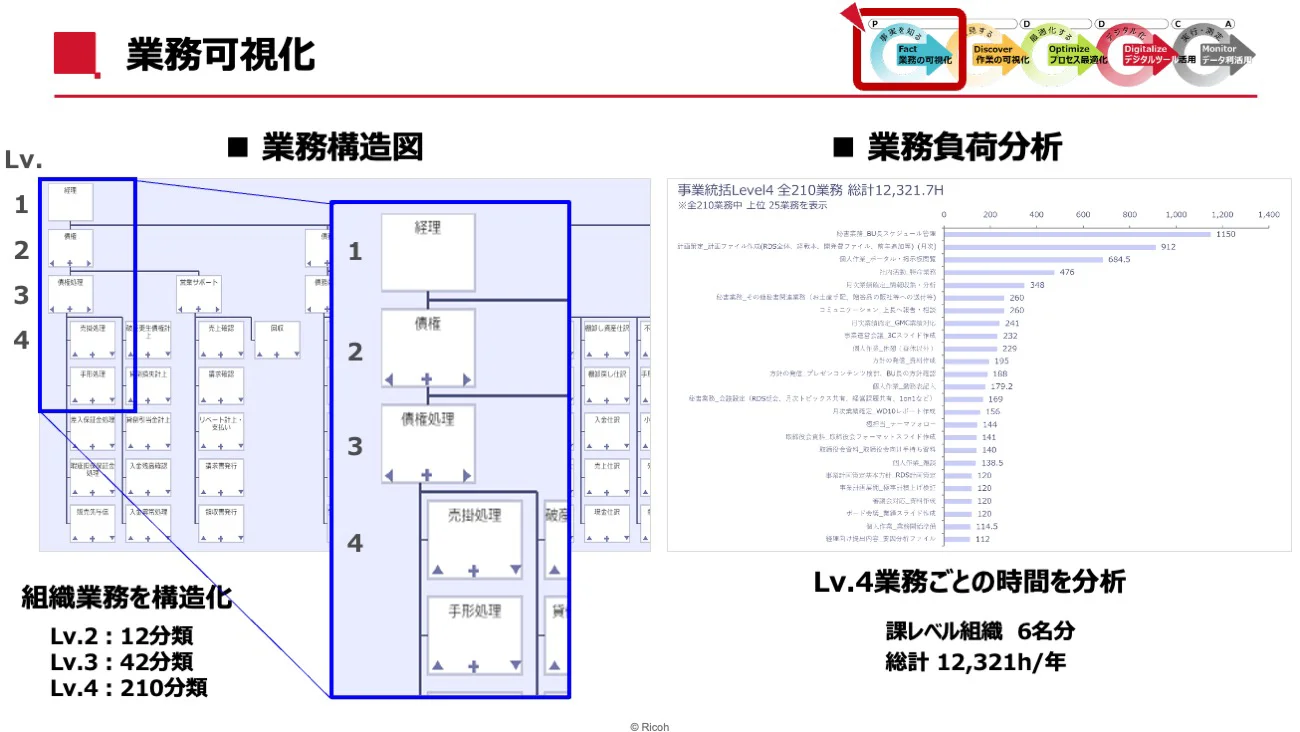

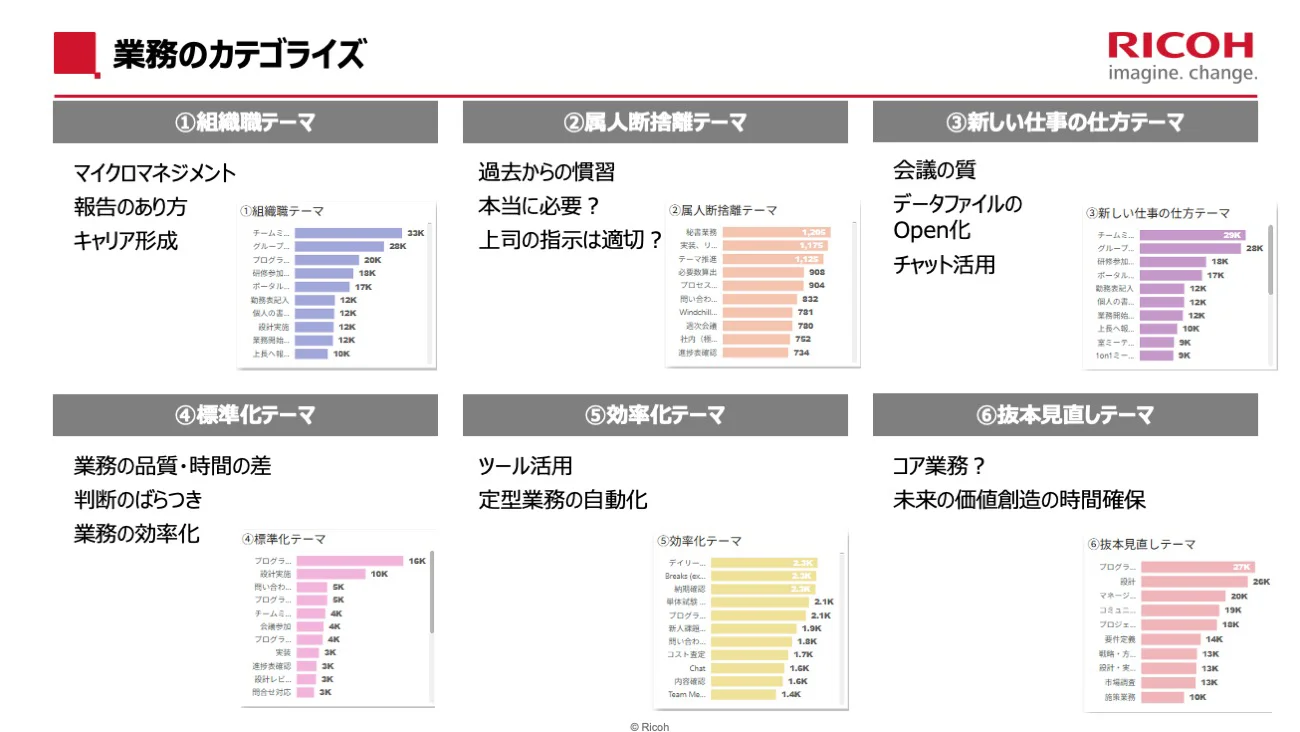

続いて髙松氏は、リコー社内の取り組みとして、自身が所属するリコーデジタルサービスビジネスユニットで実施する「業務可視化・削減ポテンシャル導出」の事例を紹介。ビジネスユニット内の115部署、930名では、平均20%の工数削減という高い目標を掲げた取り組みが進んでいる。

このプロジェクトで活用されているのが、業務改善手法のツール・BPEC(ビーペック)だ。仕事を業務構造図にあてはめ、メンバーがレベル別に業務にかかる時間を入力。業務負荷や工数を分析、業務をカテゴライズすることで、非効率やムダを可視化する。「分析によって、マネジメントや会議の非効率や、定型業務の自動化といった課題や解決策が見えてくる。その上で、廃止できる業務と代替化・自動化・簡素化できる業務をリスト化して、改善活動を進めています」と髙松氏は話す。

業務のあり方の見直しや、抜本的な効率化施策の検討が進んでいるほか、「部門内でカルチャーの変革が進んでいることも大きな成果」と髙松氏。「単に『工数を減らそう』と号令をかけるのではなく、数字ベースで話ができるため、課題の共通理解につながっている」と話した。

しかし、業務可視化を進めると、「その後の施策を進める上での困りごとが発生する」とも髙松氏。デジタルツール導入の費用や、部署ごとの改革では全体最適が進まない等の課題への対処が必要だ。End to Endの業務プロセス改革には、「トップマネジメントによる継続的な投資への意思決定」や、「全社横断的なDX推進支援チームの設定と、支援チームが業務部門に入り込んでサポートできる体制作り」が不可欠だと髙松氏は指摘した。

【事例2】煩雑なシステムの入力負荷を1/5に。4600時間の工数を削減

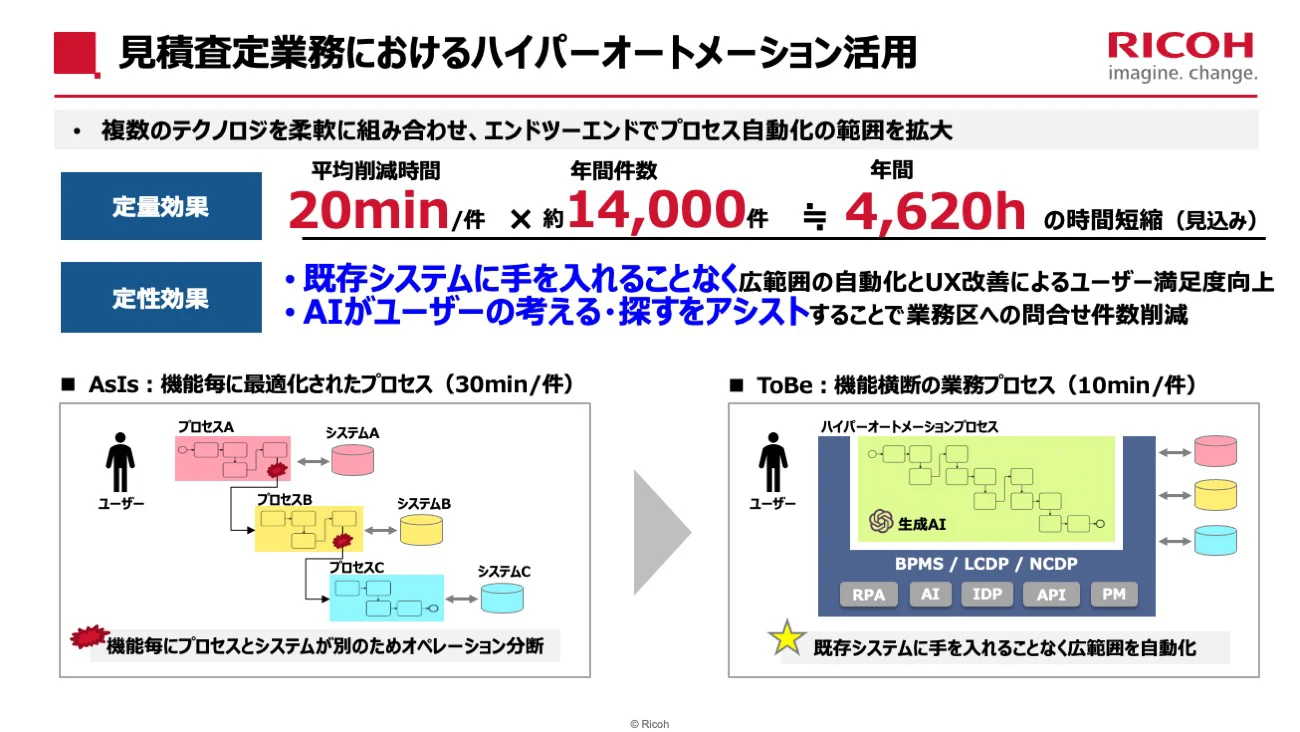

ふたつめの社内事例が「間接材購買業務の超自動化」だ。リコー社内で運用されている間接材購買システムの「見積査定」の入力作業は、別の予算システムや別ファイルで見積関連の多様なコードを検索して入力する必要があり、案件登録から申請までに10のステップが必要だった。そこで実施されたのが、AXON IVYによるプロセスオーケストレーションと、AIによるレコメンデーション機能の追加だ。

間接材購買システムと予算システムのAPI連携を行い、ユーザーが同一システム上で予算コードの検索・確認ができるようになり、さらにAIによるレコメンデーション機能が品目コードと仕入れ先の入力作業をアシスト。10ステップが2ステップに短縮し、ユーザーの負荷が軽減した。その成果について髙松氏は、「この事例のポイントは、既存の購買業務システムを入れ替えることなく、ひとつのレイヤーを挟むことでユーザーが同じUI上で処理を完結できるようになったこと。年間1万4000件ほど発生する業務について20分の時間を削減できるため、年間約4600時間の短縮が見込まれます」と話した。

社内実践をベースに顧客のDXを支援して"はたらく"に歓びを

こうしたリコーの実践知が物語るのは、自動化やDXの取り組みにおける業務プロセス可視化の重要性だ。同時に髙松氏は、ツールありきのDX推進には警鐘を鳴らす。「テクノロジーを主語に据えるのではなく、プロセスを最適化する手段としてテクノロジーを活用するという主従関係が前提にある」と髙松氏は話す。

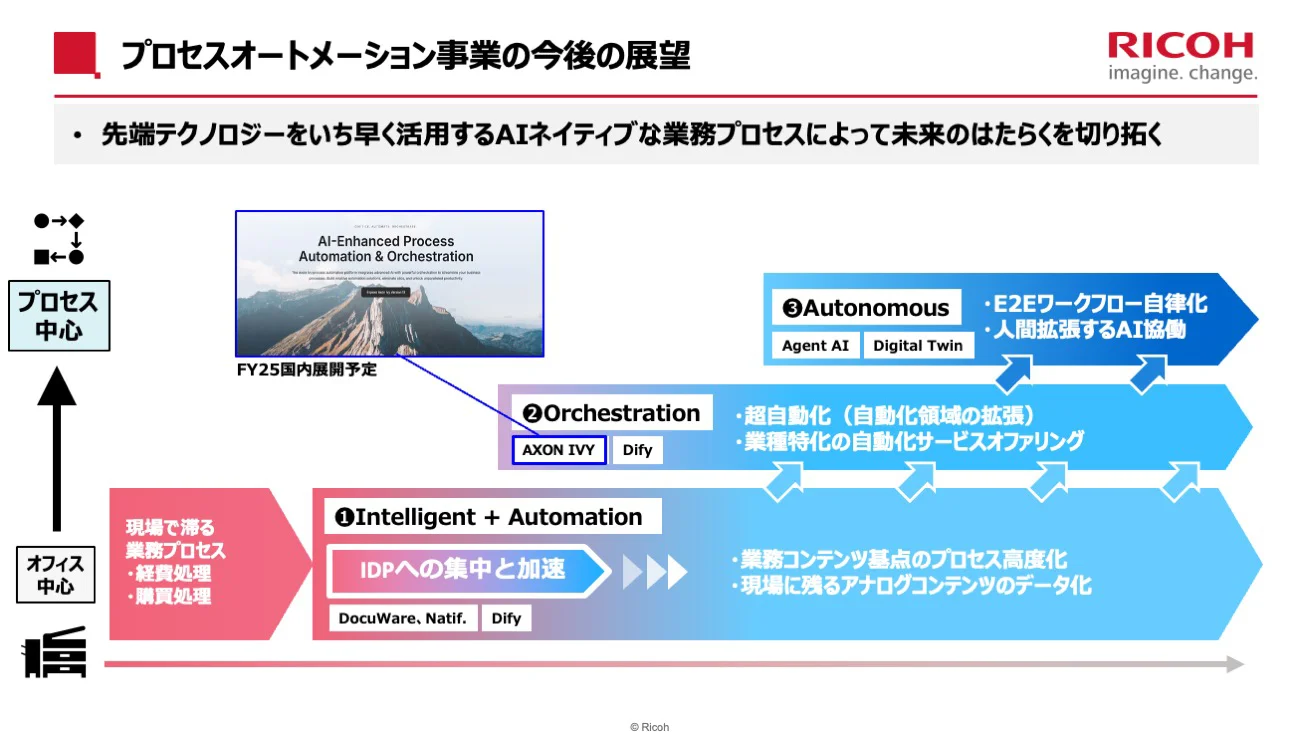

髙松氏は最後に、リコーのプロセスオートメーション事業の今後の展望として、ソリューションの3段階を説明。ひとつめは、IDPを活用して紙を含むアナログコンテンツをデータ化する「Intelligent + Automation」。第2段階の「Orchestration」では、AXON IVYやAIプラットフォーム・Difyを通じて、End to Endの業務プロセス最適化ソリューションを展開する。続く「Autonomous」においては、自律型AIや業務プロセスのデジタルツイン活用も含めた、より高度なソリューション提供につなげていく見込みだ。

髙松氏は、「今後もDXの社内実践を進め、お客様と協働しながら日本のデジタルトランスフォーメーションをさらに加速させたい」と意気込む。2036年に創立100年を迎えるリコーはこれからも、「"はたらく"に歓びを」を、顧客とそこで働く人々、そしてリコーグループの社員が体感できる世界を目指して、デジタルの力で未来の"はたらく"を切り拓いていく。

-

※GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.