労働安全衛生

方針/基本的な考え方

リコーでは、2000年代から健康・安全に配慮した快適な職場環境づくりを進めてきました。2011年以降は、「One Ricoh」の掛け声の元、国内関連会社(以下「リコーグループ」という)に水平展開すべく、専門部署を設置し、リコーグループとして安全衛生基本方針にもとづき、安全活動、労働衛生活動、そのための産業保健体制づくりを行っています。

(1) 安全衛生基本方針

事業活動の展開は、従業員の安全と健康のうえに成り立つことを、事業者、従業員(リコーグループ社員、請負会社社員、派遣会社社員、納入業者、工事業者、来訪者等事業活動に関わる全ての人)が認識し、安全・衛生優先の業務推進を行なう事を基本方針とする。事業者は、安全衛生活動の方向性及び行動の原則を安全衛生基本方針に定め従業員代表と合意の上、表明する。

尚、リコーグループ安全衛生基本方針及び行動指針を下記に示す。

安全衛生基本方針

「経営理念」の実践を通じて、従業員の安全と健康の確保、並びに快適な職場環境の形成を強く認識し、グループを挙げて、その実現に取り組む。

行動指針

- 安全衛生に関する国内外の関係法規を遵守するとともに、自主的な目標を設定し、その実現に努める。

- 従業員の安全と健康の確保、並びに快適な職場環境の形成を目指す過程で、自主的な安全衛生推進体制の維持・改善を継続的に展開する。

- 安全衛生教育を通じて、従業員の意識向上と知識向上を図るとともに、一人ひとりが広く社会の安全衛生活動に関心を持ち、自ら行動できるよう、啓発と支援を行う。

- 社会との連携を密にし、積極的な情報開示、安全衛生活動の助成・支援によって、広く社会に貢献する。(リコーグループスタンダード リコーグループ安全衛生管理標準 第3条より引用)

(2) 推進体制/基本概念

①リコーグループ安全衛生推進体制

リコーグループ安全衛生推進体制

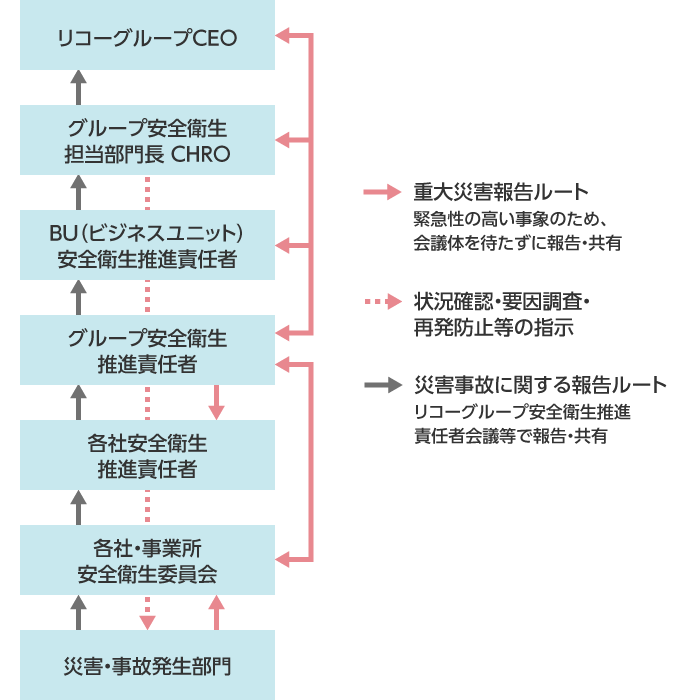

リコーグループでは、グループ全体の安全衛生活動を統括する担当部門長(CHRO)の下、BU(ビジネスユニット)※、各社の安全衛生推進責任者で組織される安全衛生推進責任者会議を開催しています。毎年開催されるこの会議では、グループ全体の安全衛生方針の決定や推進施策の進捗確認などを行っています。また、各拠点やグループ会社の活動計画や活動状況の内部監査を定期的に実施し、改善やグループ内への水平展開に取り組んでいます。

※2021年度より経営環境変化に伴い、新たにBU(ビジネスユニット)毎に安全衛生推進部門を設置しております。

50人以上の従業員がいる拠点は、安全衛生委員会を組織し、49人以下の拠点においては安全衛生委員会に代わる事業所懇談会、安全衛生推進責任者などによる連絡会でカバーしています。国内グループ従業員はいずれかの組織に属し、安全衛生(健康管理含む)活動に100%取り組んでいます。(2024年度国内グループ従業員:29,929人/100%)

労働災害・事故報告・状況確認・要因調査・ 再発防止するための手順(フロー図)

②労働安全衛生活動の概念

労働安全衛生の概念図

リコーグループでは、安全衛生活動の自主性をうながすことが、継続的改善とスパイラルアップのための必要条件と認識しています。このため、活動のプロセスを見える化し、成果に繋げるシステムづくりに取り組んでいます。

労働安全衛生リスクアセスメント

リコーグループは、作業や設備に関する包括的な安全性の確保と、がんリスクによる健康障害を予防するためリスクアセスメントを実施しています。

リスクアセスメントの手法は国内グループ安全衛生管理標準で定め、国内グループ適用会社において100%取り組んでいます。(2024年度国内適用会社:24社/100%)

化学物質アセスメントツールとしてクリエイト・シンプルを採用し、自律的な化学物質管理を国内グループへ展開、取扱いがある事業所においては100%展開しています。

③労働安全衛生教育

リコーグループでは、入社時に安全意識とヘルスリテラシー(自己保健意識)の醸成を目的としたリコーグループ共通の安全衛生教育を実施しています。2020年度からはオンラインでの開催も導入し、教育の場を広げています。

入社時の教育に加えて、各拠点では職務に応じた労働安全衛生の教育を実施しています。

2024年度における、労働安全衛生に関する研修受講者数は、以下のとおりです。

一般教育:58,939人

安全教育:61,482人

労働安全衛生教育のねらい

- 業務上被災に遭遇しないよう安全管理の基本を習得すること

- 自分で健康管理を行うことの重要性の理解

安全活動

安全管理を強化する取り組み

リコーグループでは、2000年から生産拠点を中心に中央労働災害防止協会(JISHA)方式OSHMS認証を取得してまいりました。2011年以降は、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(OSHMS指針)」※を参考に、現場での実践状況の確認に主眼を置いた社内認証制度を構築しました。2024年からは更に自律的、継続的に安全衛生活動のPDCAを展開するためのプロセス評価を重視した評価制度に見直し、国内生産関連会社を中心に水平展開しています。また、営業/サービス・オフィス系の関連会社では、5S活動の展開による安全基盤の構築を進めており、研究/開発系の関連会社では、リスクアセスメントによる危険箇所の抽出・改善や安全についての教育強化など、現在の実態にあわせた安全活動を行っています。

なお、緊急を要する災害が発生した場合に備え、被害の最小化を図るためのグループ共通ルールを定め対策を行っています。

※ILOのガイドラインに準拠した厚生労働省の指針

グループ独自の労働安全衛生マネジメントシステムの展開と運用

リコーグループでは、2011年度より独自の労働安全衛生マネジメントシステム導入展開を行っており、優秀事例をグループ各社へ配信する事により、グループ安全衛生のレベル向上を図っています。

また、コロナ禍での経験を活かし、現地入りした評価員に加え、専門性を持った有識者が遠隔から参画するハイブリット型評価を行っています。

各社の安全衛生を推進する担当者に教育を行い、評価員としてグループ各社の評価をクロスで行うことで、気づきや好事例からの学びを深める事ができ、安全衛生推進担当者の力量向上にも繋がっています。

グループ共通のリスクアセスメント・教育の展開

リコーグループでは、2018年度より生産系・研究開発を中心にグループ共通のリスクアセスメントを展開することで、緊急事態※を含む危険個所の抽出・改善により継続的なリスク低減(災害の未然防止)を図っています。

これと並行してリコーグループ共通のリスクアセスメント教育ツールを構築し、環境変化に合わせたツールの更新や講師育成を通じて災害防止活動の向上に努めています。

※火災・爆発・感電・有害物等の接触等

生産系の事業所では、労働災害を未然に防ぐため“体感”教育の仕組みを構築しています。これは、「安全に対する感性の向上は、座学中心の教育だけではなく、危険を五感で体感することが大切である」という考えに基づき、「巻き込まれ」「挟まれ」「溶剤爆発」など職場特有の危険源を再現できる体感機により全従業員に対し安全教育を行っているものです。

2021年【遠隔リモートによるリスクアセスメント教育風景】

2021年【遠隔リモートによるリスクアセスメント教育風景】

安全衛生ポータルサイトによる情報共有

2021年度より国内リコーグループ共通の安全衛生ポータルサイトを構築し、安全衛生活動情報をリコーグループ全体で共有できる環境を整備しました。すべての労働災害情報をこのポータルサイトに登録し、発生した災害事例の原因や対策を共有することで、類似災害の防止に努めています。

また、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステム内部適合評価の結果なども提供し、リコーグループ安全衛生活動情報の可視化に取り組んでいます。

2024年度安全活動の結果

2024年度は労働災害発生の低減に向けた施策推進の結果、「重大災害(※1)0件」は継続、休業災害度数率は0.39、不休業災害度数率は1.30となりました。

2025年度は2023年度から始めた施策(転倒災害防止強化活動等)の成果を確実に刈り取り、更に強化施策(転倒リスクの高い女性に特化した施策等)を推進します。また、これらの未然予防活動に加えて、リスクアセスメントに基づく原因分析による再発防止を、日常的な安全衛生活動(ヒヤリハット、KYT、5S等)と並行して強化を図ります。

※1死亡、又は同時に3人以上の者が休業・不休業を問わず負傷をし、或いは罹病した災害・事故

労働災害度数率

出典:厚生労働省 労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び総合工事業調査)

労働衛生活動

健康経営への取り組み

リコーグループ健康宣言

リコーグループ健康宣言

リコーグループの皆さんの健康は、自身の幸福の基盤であり、リコーグループ発展の基盤でもあります。

リコーグループでは、一人ひとりの「主体的な健康の維持増進」を支援し、安心してイキイキと働き続けられるよう、安全で快適な職場環境を実現します。

※リコーグループでは、病気をかかえている人にとっても、病気の治療と仕事が両立でき、また、多様性に配慮した、安心して働ける職場環境の実現をめざします。

2023年4月

リコーグループCEO

大山 晃

リコーグループ健康支援活動管理推進体制

リコーグループはリコー三愛グループ健康保険組合(以下「健康保険組合」という)と相互に協力体制を取りながら、従業員の健康支援活動を実施しています。

健康保険組合とリコーグループとの健康支援体制関係図

リコーグループ健康支援活動

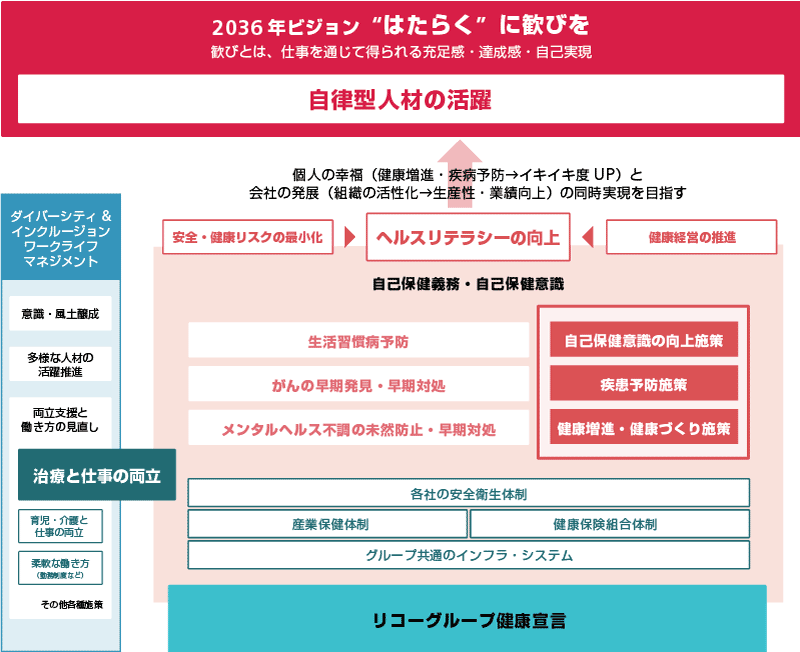

2036年ビジョンを見据え、リコーグループ健康宣言に基づき、中期経営計画を策定し、健康支援活動を推進しています。

"自分の健康は自分で守る"自己保健意識をベースとし、従業員一人ひとりがヘルスリテラシーを高めることで、リコーグループで働く人材が自律的にイキイキとはたらくための土台を築き、個人の幸福と会社の発展の同時実現を目指します。そのために、"健康"の問題を経営課題と捉えTOPダウンで健康経営を実践しています。また、安全・健康リスクの最小化に向けては、リコーグループ健康支援活動体制の下で、生活習慣病予防、がんの早期発見・早期対処、メンタルヘルス不調の未然防止・早期対処を主とした活動を進めています。

健康増進活動の推進状況

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 目標 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%の維持 |

| ストレスチェック受検率 | 93.7% | 95.0% | 95.0% | 94.6% | 前年度以上 |

| 高ストレス者比率 | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 6.3% | 前年度比減 |

| ワーク・エンゲイジメント | 2.52 | 2.54 | 2.54 | 2.57 | 前年度以上 |

| プレゼンティーズム: WFunを活用した会社の元気度 | A | A | A | A | 前年度以上 |

| アブセンティーズム: 1か月以上休業率(休職率) | 1.5% (0.4%) |

1.3% (0.5%) |

1.4% (0.4%) |

1.3% (0.5%) |

前年度比減 |

| 健康診断結果(40歳以上) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 目標 |

|---|---|---|---|---|---|

| 適正体重維持者率: BMI 18.5~25未満 | 65.3% | 65.3% | 64.1% | 64.4% | 前年度以上 |

| 喫煙率: 現在、たばこを習慣的に吸っている | 17.8% | 17.4% | 17.4% | 13.7% | 前年度比減 |

| 運動習慣者率: 1週間に2回かつ1回当たり30分以上の運動 | 27.6% | 28.3% | 28.7% | 30.3% | 前年度以上 |

| 睡眠による休養: 睡眠で十分な休養が取れている | 71.2% | 68.8% | 70.1% | 69.0% | 前年度以上 |

| 飲酒習慣者率: 頻度が時々または毎日かつ飲酒日の1日当たり日本酒2合以上 | 12.9% | 14.8% | 15.8% | ー | 前年度比減 |

| 血圧リスク者率: 収縮期180mmHg以上または拡張期110mmHg以上 | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 前年度比減 |

| 血糖リスク者率: 空腹時血糖200㎎/dl以上 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 前年度比減 |

| 糖尿病管理不良者率: HbA1c 8.0%以上 | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 前年度比減 |

※株式会社リコーの情報です。

※WFunについて: 産業医科大学で開発された、健康問題による労働機能障害の程度を測定するための調査票 https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/kaneki/wfun/entry3.html

※ワーク・エンゲイジメントの測定方法:新職業性ストレス簡易調査票(80項目版)

「健康経営優良法人2025」大規模法人部門に認定

株式会社リコー、リコージャパン株式会社、リコーインダストリー株式会社、リコークリエイティブサービス株式会社、迫リコー株式会社は、経済産業省が日本健康会議と共同で主催する「健康経営優良法人2025」に認定されました。リコーは9年連続の認定です。リコーITソリューションズ株式会社は6年連続「健康経営優良法人2025ホワイト500」に認定されました

労働衛生活動(健康管理:フィジカル、メンタル)を徹底する仕組みづくり

リコーライクな健康診断

リコーグループでは1970年代より35歳以上を対象に定期健康診断を人間ドックで実施してきましたが、2012年度からは、法定の項目に加えて、生活習慣病の予防とがんの早期発見を目的とした新たな健康診断を実施しており、健康診断受診率は100%となっています。

産業保健体制の整備

2012年からは、健康診断後のフォローやメンタルヘルスケアの活動を共通化し、対象範囲を国内リコーグループ各社に拡大、展開しています。小規模事業拠点を含む全国区で活動が展開されるよう、地区単位での産業保健体制を構築すると同時に、活動の効率化も重視し、フィジカルおよびメンタル両面でのヘルスケアと労務の連携によるマネジメントの強化を進めています。

フィジカルヘルス関する取り組み

(1) 感染症対策

リコーグループでは経営リスクの一つとして感染症を位置づけており、2019年に発生した新型コロナウイルス感染症については、産業保健スタッフの専門性を活用し、感染症を専門とする産業医による指導も得ながら、事業所や職場内での感染防止策の実施、更には在宅勤務下での疾病予防、健康の維持・増進も含め、従業員からの相談対応等にも取り組んできました。特にハイリスク者に対しては、その職種・業務内容等もふまえて、必要に応じて追加的措置も講じることで、重症化を未然に防止してきました。

2023年5月8日以降、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」に引き下げられたことに伴い、他の5類感染症と同様、基本的な感染症予防の徹底に努めております。

今後は、リコーグループに影響を及ぼす可能性のある重大な感染症が発生した場合でも、より迅速かつ的確な対処を行い、従業員および協働パートナーの従業員等の安全と健康を維持できるよう、様々な感染症に対応できるオールラウンド型の対応標準を策定し、それに基づく体制およびシステムを整備しております。

(2) 喫煙対策

①リコーグループにおける喫煙対策方針

2014年6月に『喫煙対策方針』を制定し、社内における受動喫煙防止やリコーグループで働く人たちの健康障害防止・健康増進を目的とした活動を他社に先駆け取り組んでいます。

リコーグループ喫煙対策方針

~非喫煙化により健康増進・快適職場を実現します~

<目的>

- リコーグループで働く人たちの健康障害防止・健康増進

- 社内における受動喫煙防止

- 社会・地域との共生

②喫煙対策への取り組みと結果

『リコーグループ喫煙対策方針』に基づき、さまざまな喫煙対策を実施しています。各社・事業所から選出されたメンバーからなる喫煙対策プロジェクトグループを発足し、関係者と連携して活動を展開してきました。

この結果、2024年度の喫煙率は2017年度比リコーグループで6.9%リコー単体で6.6%削減しました。

喫煙対策活動

- 安全衛生委員会での産業医等による受動喫煙防止や禁煙に関する講話

- 社内でのたばこの販売中止(2013年)

- 健康増進、受動喫煙防止を目的とした敷地内・就業時間内禁煙の開始(2015年1月)

- 新卒採用・キャリア採用のリコーサイトページへ就業時間内および事業所内は全面禁煙の掲載

※リコーグループの従業員のみならず、リコーグループで働くパートナーの皆様、リコーグループを訪れるお客様にもご協力をいただき、近隣の皆様にも配慮をしながら取り組んでいます。

- 社内ポータルサイト等を活用した喫煙に関するさまざまな情報提供

- 個人の意思を尊重した「卒煙」への取り組み~「禁煙チャレンジ活動」

- 産業保健スタッフとの面談による禁煙サポート

- 健康保険組合と協働した禁煙外来の受診、禁煙補助薬の費用の補助

※健康保険組合との協働による禁煙サポート施策【禁煙ガム・禁煙パッチ】にて、費用補助と保健師による禁煙支援にてリコーにおいては30% 以上の方が禁煙に成功しております。

| 喫煙率(実績)※ | 2017年度 | 2024年度 | 改善(削減)率 |

|---|---|---|---|

| リコーグループ | 29.3% | 22.4% | 6.9% |

| リコー | 18.5% | 11.9% | 6.6% |

※ライフスタイル調査(生活習慣)による回答

(3) 生活習慣病予防

リコーグループでは、法定の健診項目の中でも、特に血糖に関しては、単に服薬等だけでは改善が難しいことを確認し、糖尿病対策として重点的に取り組んでいます。

(4) がん対策

リコーグループでは、35歳以上の健康診断にがん検診を組み込んでいますが、健康診断結果に適切に対処することにより、がんの未然予防、早期発見・早期対処を実現し、さらには、治療と仕事が両立できる環境整備を通じて一人ひとりが日常生活や就業に対して、前向きに取り組める状態を目指し、以下を実施していきます。

- がん、がん検診への正しい理解:未然に防ぐための生活習慣、早期に発見・対処するための健診の受け方、罹患した場合の治療と心身に起こる変化等への理解の浸透を図る

- がん検診のあり方の継続的な確認:最新の医療事情をふまえた現行のがん検診のあり方を確認

- がんの治療と仕事の両立を支援する仕組みづくり:がんに罹患しても治療と仕事を両立するため本人、家族、主治医、産業医、職場、人事等の関わり方の仕組みづくり

- 女性の健康課題として、乳がん・子宮頸がんにフォーカスした予防啓発

2024年度のがん検診受診率は以下の通りです。がん検診により所見が認められても、その後の精密検査を受診しない、あるいは産業保健スタッフによる受診勧奨をしても受診しないケースが見受けられるため、がんやがん検診へのさらなる理解向上や精密検査受診率の向上に取り組んでいきます。

がん検診受診率(2024年度)

- ※株式会社リコー:35歳以上

全国(2022年国民生活調査による):35-64歳 - ※35歳時に胃がん検診と共に、ピロリ菌検査及び胃の萎縮の検査にて胃がんのリスクを判断、ピロリ菌保菌者には、健保補助による除菌でリスクの低減を図ります。

36歳以降は、リスクに応じて1~5年毎に胃がん検査を実施することとしていますが、株式会社リコーの節目年齢時(5歳刻み)の胃がん検診受診率は78.2%です。

参考

- 厚生労働省「がん対策推進企業パートナー賞 検診部門賞」受賞

2015年9月に、「リコー三愛グループ健康保健組合」が厚生労働省の「がん対策推進企業パートナー賞 検診部門賞」を受賞しました。がん検診の内容が充実しているだけでなく、がん検診の結果データを健康保険組合と会社の産業医・保健師・看護師が共有し、保健指導等に活用していることが評価されました。 - 厚生労働省 「がん対策推進優良企業」受賞

株式会社リコーは厚生労働省委託事業 がん対策推進企業等連携本部「がん対策企業アクション」より従業員の健康を守るための積極的に取り組んだことが評価され、令和6年度「がん対策推進優良企業」として表彰されております。

(5) 女性の健康課題対策

女性が活躍しやすい職場環境を整えるため、女性特有の健康課題にフォーカスしたセミナーを実施しています。女性の健康に関するリテラシーを高め、健康課題に直面した際に産業保健スタッフへの相談や医療機関の受診等の必要な対処を行えるように、また職場全体で必要な配慮や支援が行える風土を醸成し、誰もがいきいきと働ける快適な職場環境づくりを目指しています。

メンタルヘルスに関する取り組み

(1) 取り組みの経緯

リコーでは、30年以上にわたり精神科産業医によるメンタルヘルス不調者への個別フォローと、精神科産業医・人事部門・安全衛生部門との定期的なミーティングを実施し、より適切な対応に取り組んできました。2005年以降は、過重労働対策強化のため勤務管理、残業管理と連動した長時間残業者健康管理システムを構築するとともに、産業医・看護職に公認心理師を加えた体制を充実させてきました。

(2) セルフケア

2007年にストレスチェックをいち早く取り入れ、ストレスチェックからの気づきを得るとともに、2009年にはリコーグループ全社員にセルフケアeラーニングを実施、以降は新規入社者を対象にセルフケアeラーニングを実施しています。また、オンラインで気軽にカウンセリングを受けられる環境を整備、社員が安心して働ける環境づくりに取り組んでいます。さらに海外出向社員には、日本と大きく異なる就労環境・生活環境や赴任地での健康サポート体制を考慮し、赴任前に海外担当産業保健スタッフとの面談や産業医によるメンタルヘルス講話を実施しています。

(3) ラインケア

組織長に対するラインケアの取り組みの充実も図っており、2006年に過重労働対策の側面も兼ねて、全組織長に対して人事労務管理の基礎と、ラインケアの基礎を学ぶためのeラーニングや部下との円滑なコミュニケーションを図るための傾聴訓練を開始、以降は新任組織長を対象に毎年実施しています。

2011年からは、事例をもとにメンタルヘルス不調者への対応方法を学ぶ産業医による職場対応トレーニングを実施し、対応方法を学ぶとともに産業医と組織長との連携強化の場としています。

2017年以降はリコーグループ会社へ展開を始め、新任以外の組織職に対しても定期的にラインケアの研修を実施しています。

2020年度は多様な職種でのリモートワークの普及を踏まえ、より実践的なオンラインを活用した参加型のラインケア研修を実施、2021年度からは事業所ごとに集合研修を実施し、参加者がディスカッションしながら、直接産業医からラインケアに関するアドバイスを受けられる機会を作りました。

メンタルヘルス指針 リコーグループの主な取り組み

※「ラインケア研修の様子」

健康づくり活動

各社、各事業所の事業内容、人員構成等からくる健康課題に応じ、運動、食事、睡眠等の観点で「健康づくり活動」を企画・展開しています。

事業所の食堂運営を委託している会社と協働した取り組み(ヘルシーメニューの導入や、カロリー・塩分の表示、講習会等)も継続実施していますが、リモートワークの健康影響を配慮し、自律的な健康の維持・増進に向けて、以下の取り組みを実施しました。

また、事業場外資源によるリワークを積極的に活用するよう勧めており、休業を繰り返さないような復職支援施策を実施しています。

- 生活習慣病の改善やフレイル予防などを目的とした食堂での健康食メニューの提供、管理栄養士による講話

- 野菜摂取量測定会

- 産業保健スタッフによる健康相談LIVE配信

- 健康づくり動画の配信(外部のオンラインセミナー、社内企業スポーツ部員によるストレッチ指導)

- 新入社員向け『時間栄養学を活用した食事指導(クイズ形式)』メルマガの配信

- 運動を習慣化させるためのウォーキングキャンペーン、ヘルスアップキャンペーンの実施

- 転倒災害防止に向けた健康リテラシーの啓発、場所を選ばず気軽に取り組める運動指導の実施

- 自身の体の状態を知り健康意識を高めるための、体成分バランスや基礎代謝量の測定、骨健康度測定や握力測定等の実施

- 虫歯や歯周病等、口腔内の健康に目を向けた歯科口腔セミナーの実施

健康管理システム

健康管理に関するマネジメントプロセスを効果的・効率的に進めるため、主要な人事情報と連携したグループ共通のシステムを構築しています。産業保健スタッフが全国多拠点で活動するための情報管理・業務効率化ツールとなっています。