リスクマネジメント

基本的な考え方

企業を取り巻く環境が複雑かつ多様化する中、リコーグループでは「リスクマネジメント」を事業に関する社内外の様々な不確実性を適切に管理し、経営戦略や事業目的を遂行していく上で不可欠のものと位置づけ、リコーグループ全ての役員・従業員(契約社員、パートタイマー、アルバイト含む)で 取り組んでいます。

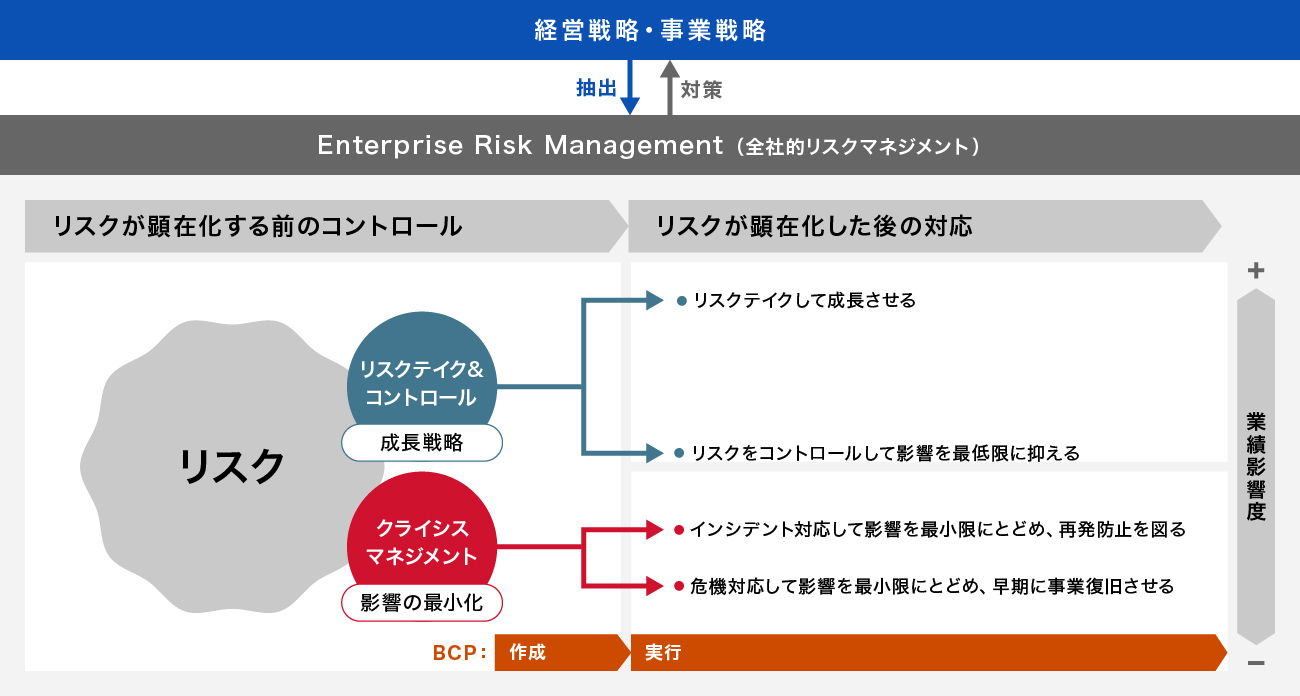

当社では、リスクマネジメント原則を含む「経営管理基本原則」と「リスクマネジメント基本規程」を定め、内容の周知徹底を図っています。リスクマネジメント原則に基づき、GMC・リスクマネジメント委員会および各組織の推進責任者・推進者がリコーグループの事業に影響を与えるリスクについて、ERM(Enterprise Risk Management)の考え方をベースに機会/脅威の両側面からリスク管理を行っています。

図1:リスクマネジメントの基本的な考え方

リスクマネジメントの体制

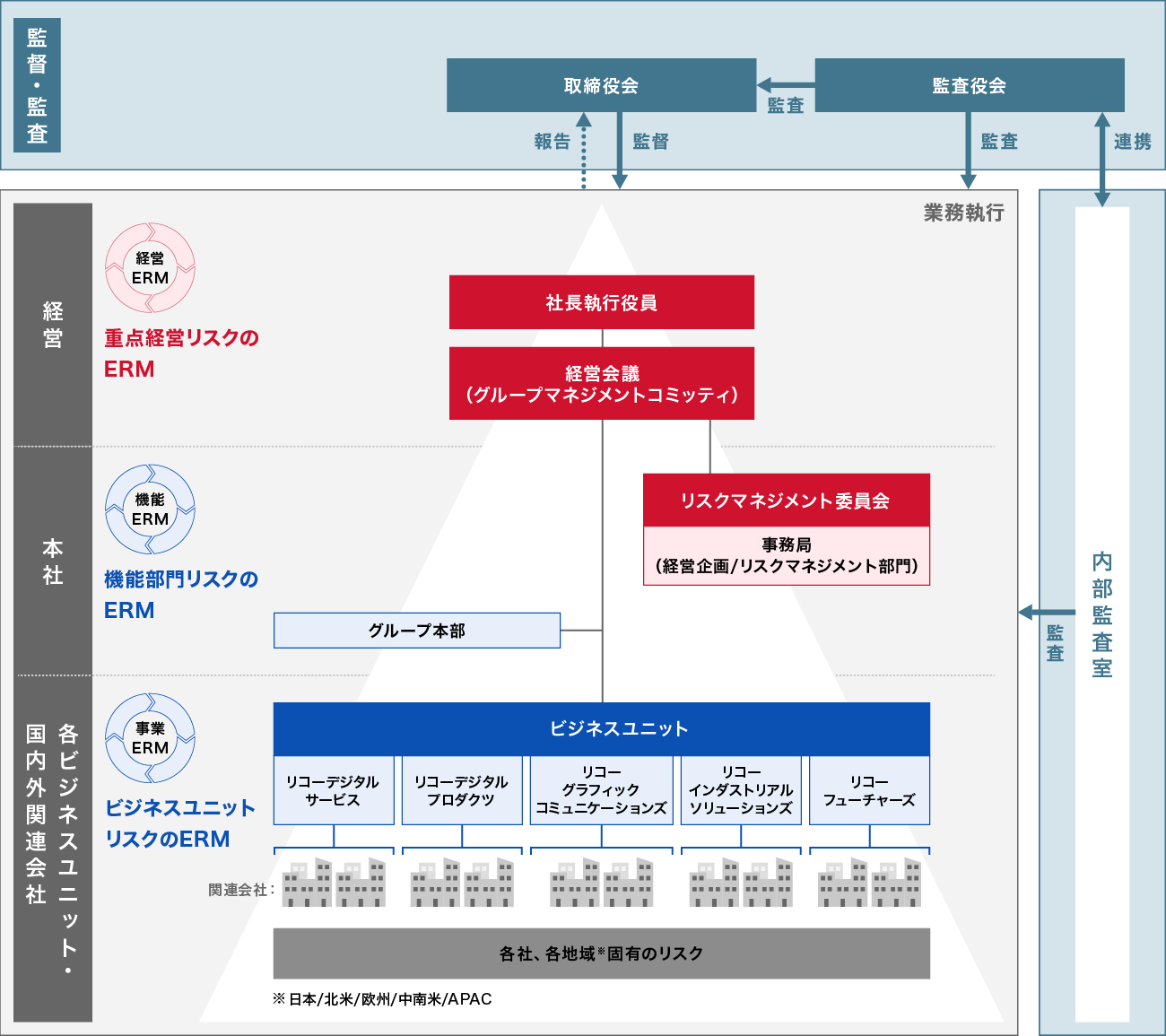

リコーグループのリスクマネジメント体制は、経営が主体的に選択し管理する「重点経営リスク」と各事業執行組織が責任を持って管理する「機能部門リスク・ビジネスユニットリスク」に大別されます。(図2)

この2つの層は、リスクのレベルごとに機動的な意思決定・迅速な活動を可能とするべく管理主体を明確にするために存在しており、全体で一つのリスクマネジメントシステムを構成します。また、環境変化に応じた影響度の変化による各層で扱うリスクの入れ替え等は年に2回以上行われます。

図2:リコーグループのリスクマネジメント推進体制

<役割>

- 取締役会は、リコーグループのリスクマネジメント原則を定める他、経営者の職務の執行において、リスクマネジメントが有効かつ効率的に行われているか監督する役割と責任を負う。重点経営リスク(当年度の進捗状況、翌年度の内容)やインシデント管理状況については、取締役会における定期報告のみならず、必要に応じて適宜報告を受け、指摘・アドバイスを行う。

- 監査役会は、リスクマネジメントに関する取締役の職務を監査し、その一環として、経営者を含む執行部門におけるリスクマネジメントの整備・運用状況を監視、検証する。

- 内部監査室は、リスクマネジメントの妥当性と有効性について、独立した立場から客観的な保証とアドバイスを提供する。

- 経営者は、リコーグループ全体のリスクマネジメントに関する活動方針を決定するとともに、定期的にリスクマネジメントの整備・運用状況・体制の定期的評価を実施し、是正及び重点経営リスクの決定を行う。

- リスクマネジメント委員会は、リコーグループ全体のリスクマネジメントプロセス強化のため設置しているGMCの諮問機関である。当委員会は、取締役会でリスクマネジメント担当役員を指名された執行役員を委員長とし、事業部門から独立したリスクマネジメント支援部門が事務局となる。各組織の有識者を委員とすることで、リスクの網羅性確保と議論の充実を図り、リコーグループの経営において対応・重点化すべきリスクをGMCに提案する。また、内部監査室長・監査役室長もオブサーブ参加し、独立的・客観的観点から適正なリスク管理プロセスが運用されているかの確認を行う。

- グループ統括組織・ビジネスユニットは、各組織からリスクマネジメント責任者(原則組織長)・推進者(組織長と日常的にコミュニケーション可能な者)を選任、各組織における自律的なリスク管理体制を整備し、リスクマネジメントの推進及び管掌子会社の活動情報把握、必要情報の共有を行う。

適正なリスク管理プロセスの運用を確実にするため、第三者による定期的なチェックの仕組みを設けています。

- 社内監査役によるリスクマネジメント部門監査(年に1回)

- 会計監査人によるリスクマネジメント部門長へのトップヒアリング監査(年に1回)

リコーグループのリスクマネジメント実効性強化のため、定期的に図2で示すリスクマネジメントシステムを見直し、必要に応じて再構築を行います。経営と各事業執行組織の連携を取り、より実効性の高い一気通貫のリスクマネジメントシステムとするために、各組織からリスクマネジメント責任者(原則組織長)・推進者(組織長と日常的にコミュニケーション可能な者)を選定し、各組織における自律的なリスク管理体制を整備しています。

さらに、リスクマネジメント支援部門が主催する各リスクマネジメント推進者を対象とした"リスクマネジメント連携強化会議"において、各組織のリスクマネジメント活動の好事例の共有や重点経営リスクの周知、リスクマネジメント強化のための外部専門家による勉強会やワークショップなどを行い、リスクに強い企業風土の醸成を進めています。

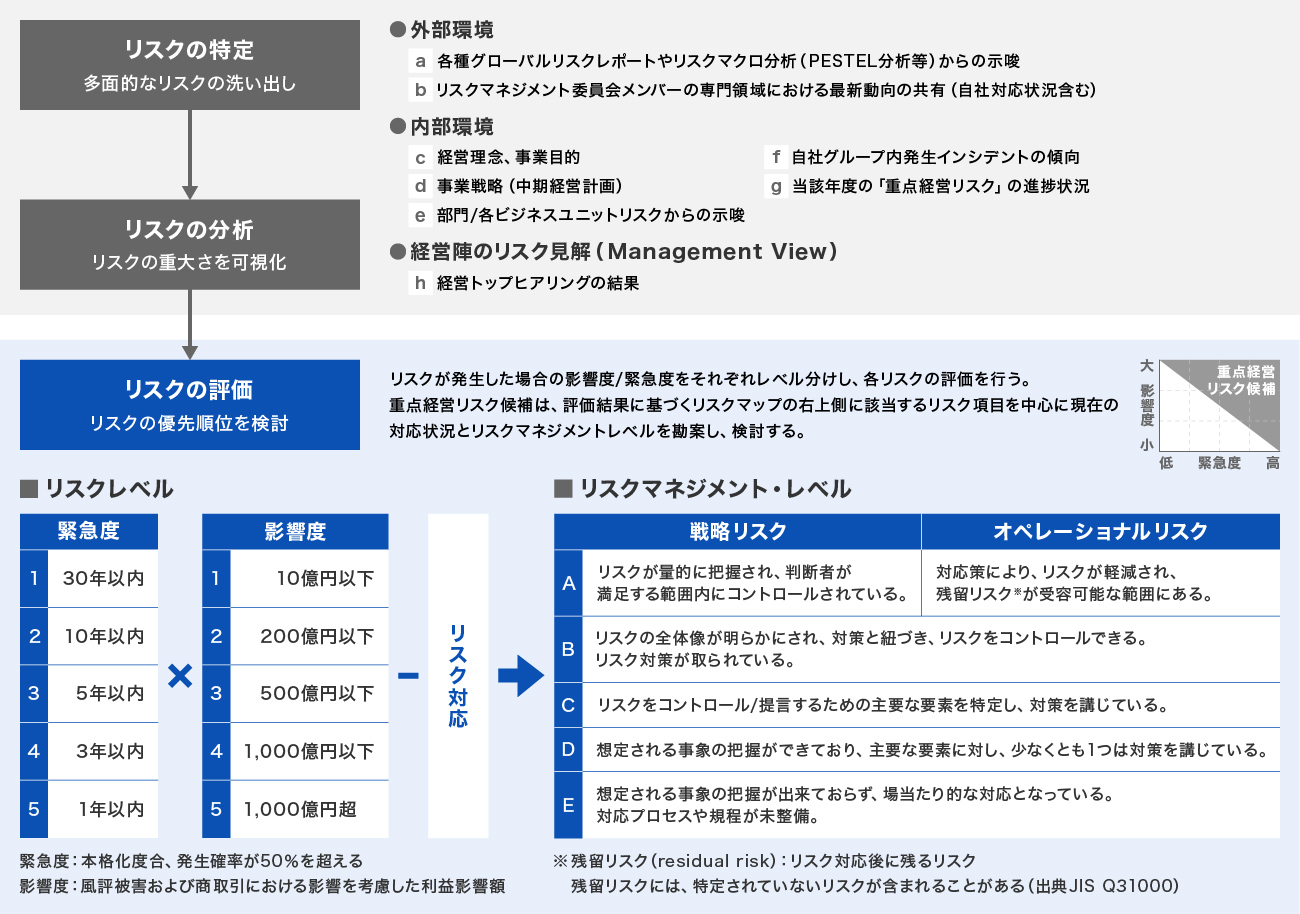

「重点経営リスク」の決定プロセス

GMCとリスクマネジメント委員会は、経営理念や事業目的などに照らし、経営に大きな影響を及ぼすリスクに対してストレステスト等を通じて、網羅的に識別した上で、重点経営リスクを決定しています。また、その対応活動に積極的に関与しています。

図3:「重点経営リスク」決定プロセス

図4:「重点経営リスク」の評価プロセス

重点経営リスク

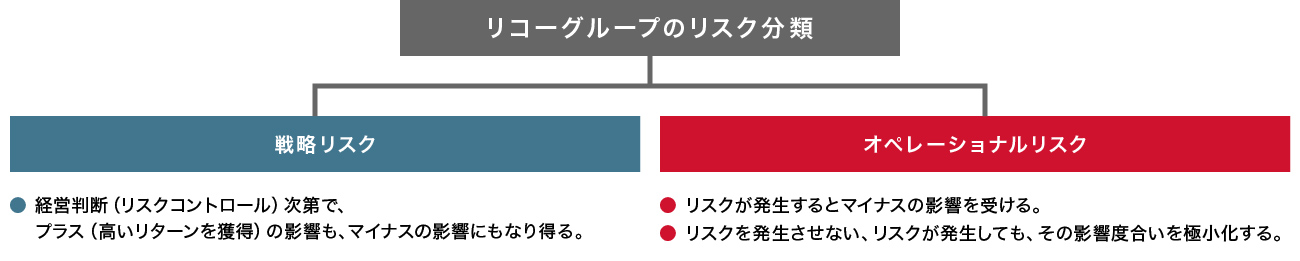

重点経営リスクは、その特性から「戦略リスク」と「オペレーショナルリスク」に分類され管理されています。戦略リスクについては、短期の事業計画達成に関わるリスクから中長期の新興リスクまで経営に影響を与えるリスクを幅広く網羅しています。

図5:リスク分類

2025年度の主な重点経営リスク

リコーグループリスクマネジメントに関する全社への周知・教育

リスクマネジメント支援部門は各リスクマネジメント推進者を主な対象とした「リスクマネジメント連携強化会議」を年に3回程度主催し、リスク管理に関連する勉強会や情報共有を行い、リスクに対し対応力のある組織になるための継続的な取り組みを進めています。

リスクマネジメント連携強化会議について

- 対象:主にリスク管理推進者、テーマにより、事業戦略/事業計画担当者など

- 目的:リスクに関する教育や情報共有による各組織におけるリスク管理を推進するメンバーの育成

リスクマネジメントの内容周知

リスク原則を含む「経営管理基本原則」と「リスクマネジメント基本規程」については、リコーグループ全ての役員・従業員(契約社員、パートタイマー、アルバイト含む)に対し内容の周知徹底を図ると共に、定期的に内容の見直し及び改訂を行っています。また、新任管理職研修においては、内容について再度振り返る機会を設け、確実に理解するよう意識向上に努めています。

活動実績(2020年以降)

| 開催年度 | 大項目 | 主な内容 | |

|---|---|---|---|

| 2020 | 6月 | 周知 |

|

| 8月 | RM連携強化会議 |

|

|

| 10月 | RM連携強化会議 |

|

|

| 2021 | 6月 | RM連携強化会議 |

|

| 周知 |

|

||

| 10月 | RM連携強化会議 |

|

|

| 1月 | RM連携強化会議 |

|

|

| 2022 | 9月 | RM連携強化会議 |

|

| 10月 | 周知 |

|

|

| 2023 | 10月 | RM連携強化会議 |

|

| 周知 |

|

||

| 2月 | RM連携強化会議 |

|

|

| 周知 |

|

||

| 2024 | 10月 | RM連携強化会議 |

|

| 3月 | 周知 |

|

|

※なお、コンプライアンス関連教育としてはこの他、グローバルにリコーグループ全従業員を対象とした教育も実施しております。加えて、リコーグループ全体を対象としたコンプライアンスサーベイを定期的に実施し、教育等コンプライアンス関連施策の効果を含めたリコーグループのコンプライアンス成熟度を測定しております。この結果は、ESG目標の指標の一つとして将来財務のKPIに組み込まれ、経営層の評価および役員報酬制度にも連動しています。経営陣自らが、コンプライアンスの重要性 を認識し実践を主導することで、健全で透明性の高い企業文化の醸成を支えています。コンプライアンスに関する取組についての詳細は、「コンプライアンス」の頁もご参照ください。

インシデント管理

リコーグループでは、インシデント発生を未然に防ぐ様々な対策を講じています。例えば定期的な業務監査やコンプライアンス違反に関する通報・相談窓口として、国内のリコーグループ全ての役員・従業員(パートタイマー、アルバイト、人材派遣社員含む)が利用できる「リコーグループほっとライン」を設け監視を強化しています。また、国内外の全関連会社を対象としたリコーグループ標準“インシデント発生時の対応標準”を制定しています。

リコーグループの企業活動に悪影響をおよぼすインシデントの発生があった場合、発生区から各インシデントごとの主管区を通し、“重大インシデント”として速やかに、株式会社リコーの社長、内部統制委員、開示統括部門、事案に関係する役員、監査役等に報告し、社長方針に基づく対応および再発防止を講じる仕組みを構築しています。

これら重大インシデントについては、直近の半年間に発生したインシデントの概要およびその対応、再発防止策などとインシデント区分別の発生件数の推移について、半期毎に取締役会に報告しています。また、重大インシデントの報告内容や発生件数の推移・傾向は、GMCにおける翌年度の経営リスク見直し時の参考にしています。

2024年度までに取締役会へ報告された重大インシデントとその対処状況は下表をご参照ください。

2022年度-2024年度に報告された件数

| インシデント項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| 労務上の不正 | 2 | 1 | 0 |

| 業務上の不正 | 8 | 0 | 0 |

| 横領/窃盗 | 9 | 0 | 8 |

| 汚職・腐敗 | 0 | 0 | 1 |

| 不正経理/不公正取引 | 2 | 3 | 7 |

| ハラスメント | 2 | 1 | 0 |

| 人権/プライバシー侵害 | 0 | 0 | 0 |

| 情報セキュリティ (顧客情報漏洩など) |

2(0) | 0 | 0 |

| 利益相反 | 0 | 0 | 0 |

| マネーロンダリング インサイダー取引 |

0 | 0 | 0 |

| その他 | 6 | 3 | 3 |

| 合計件数 | 31 | 16 | 19 |

インシデント概要

2024年度のインシデント件数に占める割合が高かったインシデント項目は次の通りです。

- 横領・窃盗

- 不正経理/不公正取引

「不正経理/不公正取引」には、検収書などの文書に関する不正が含まれます。また、「横領・窃盗」には在庫品・社内備品の窃盗などが含まれます。当社では、これらインシデント事案に対し、厳正・適切な対応をしており、これまで対象者に対し、社内規定に従い66名の対象者に懲戒処分を実施したほか、同様のインシデントが起きないよう、再発防止策を実施しており、受発注業務における承認プロセスの機能強化、組織内における不正事案の共有や、職場内への倫理規定の教育等を実施しております。

また、2024年度において外部への発表を要する重大な法令違反、事件・事故等の発生件数は0件でした。

危機管理

危機対応の基本方針

リコーグループは重大な危機が発生した場合において各社が迅速に必要な対応を行えるよう、4つの基本方針を定めています。

(1)リコーグループの役員/従業員及びその家族、お客様、ビジネスパートナーの皆様の生命/安全/健康の維持を最優先する。

(2)社会/お客様から求められるサービス/製品の継続的提供に努める。特に社会機能維持に携わるお客様への対応を優先して行う。

(3)地域/行政/社会と協力して、企業としての責任と役割を果たすべく対応に努める。

(4)リコーグループが被る可能性のある重大な経営への被害に対し、事前に十分な準備/対応を行い、発生時には迅速かつ適切に対応する事で事業への影響を極小化し、経営基盤の維持に努める。

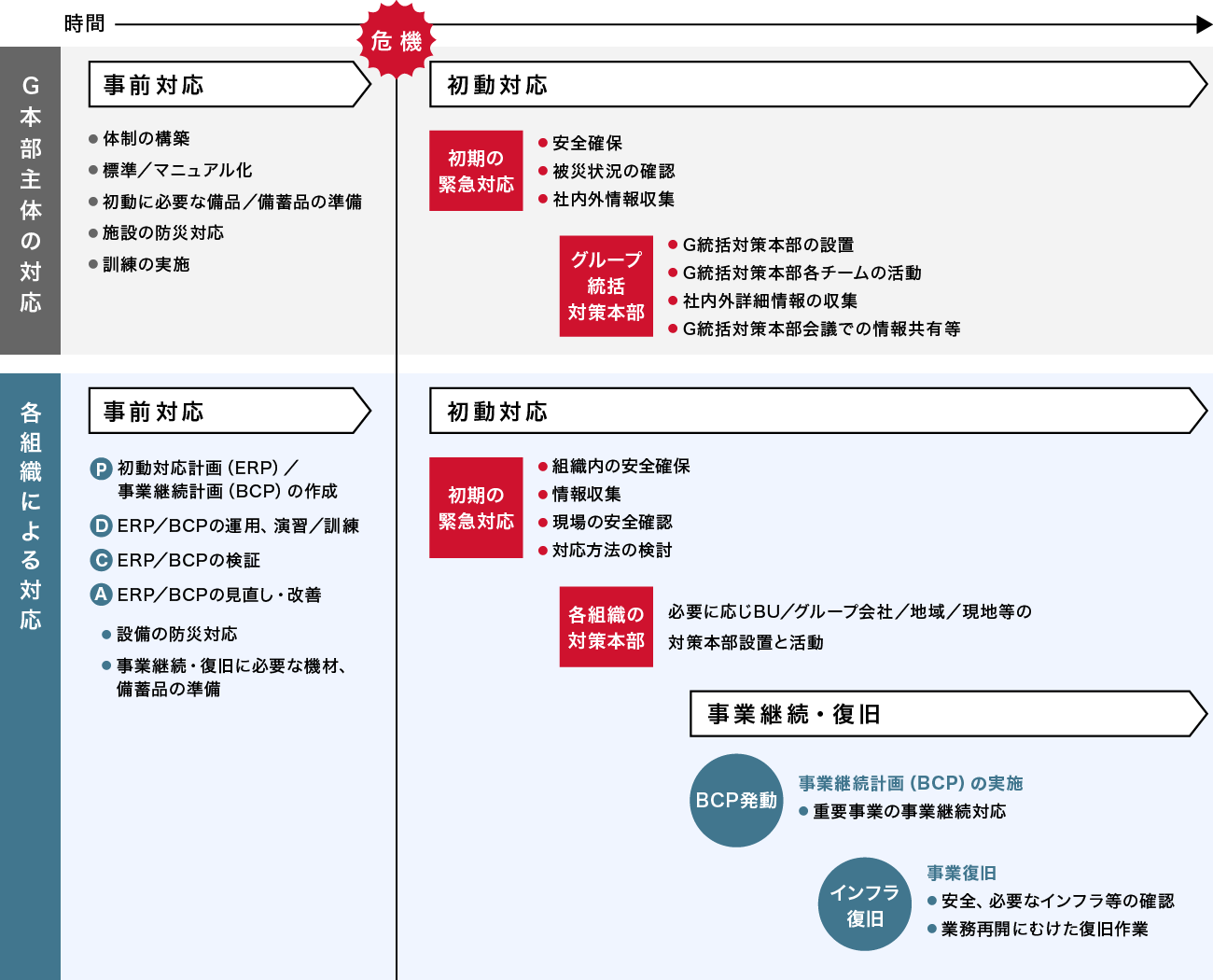

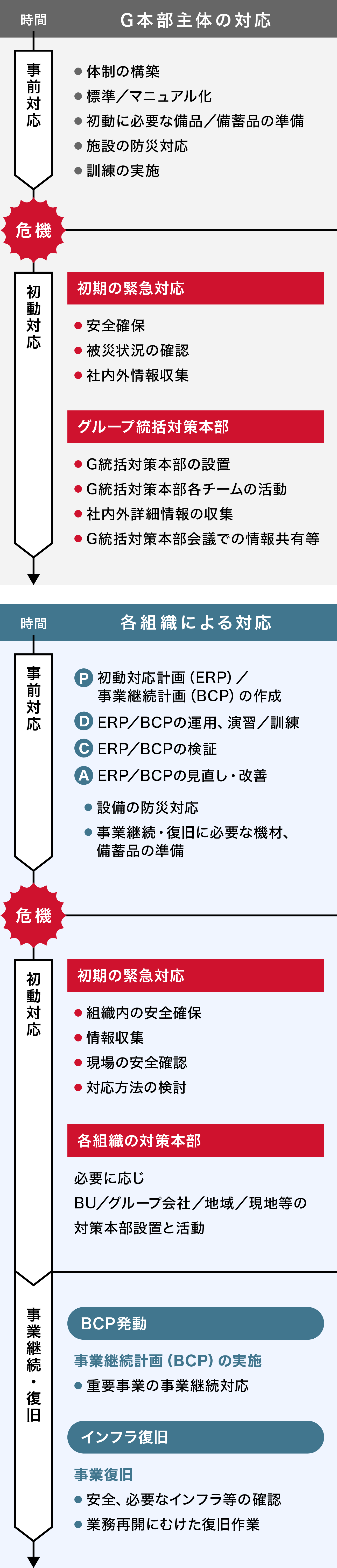

危機対応の全体像

危機発生時には、危機管理の対応標準に従い危機のレベルに合わせた対策本部(複数の事業や地域にまたがる場合はグループ統括対策本部、それ以外は各組織内)を設置し、初動対応を行います。

安全が確保でき必要な環境が整ったところで、各組織がそれぞれの判断でBCPを発動させ、重要事業の事業継続対応を行っていきます。

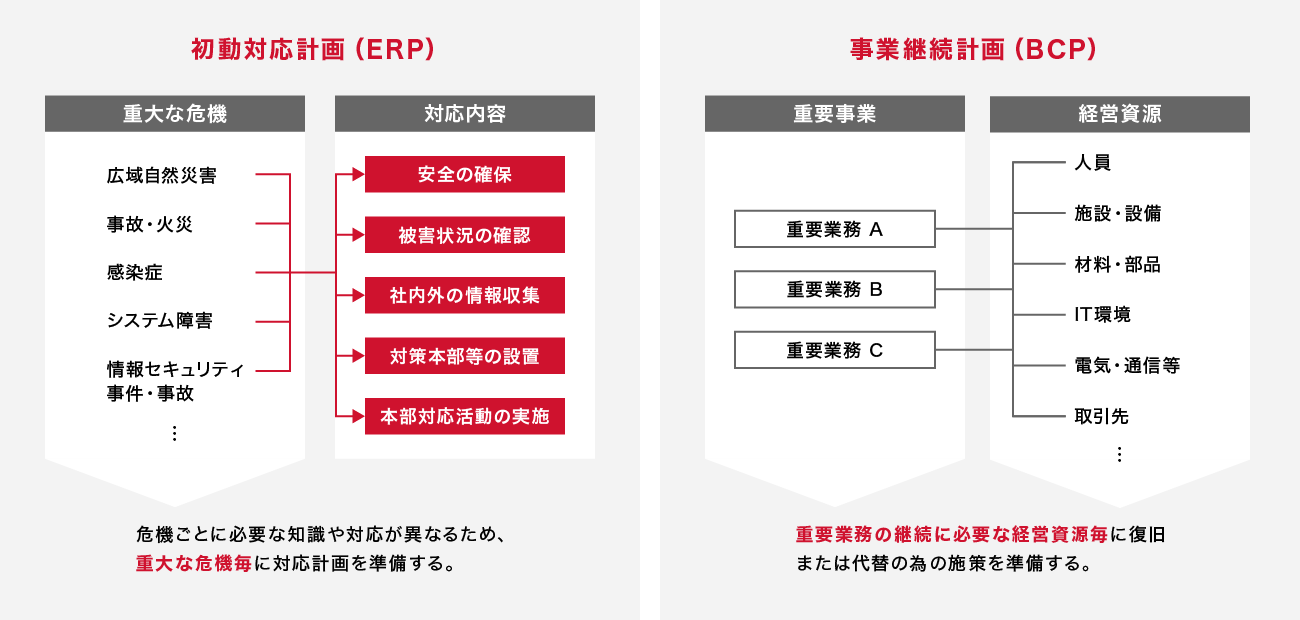

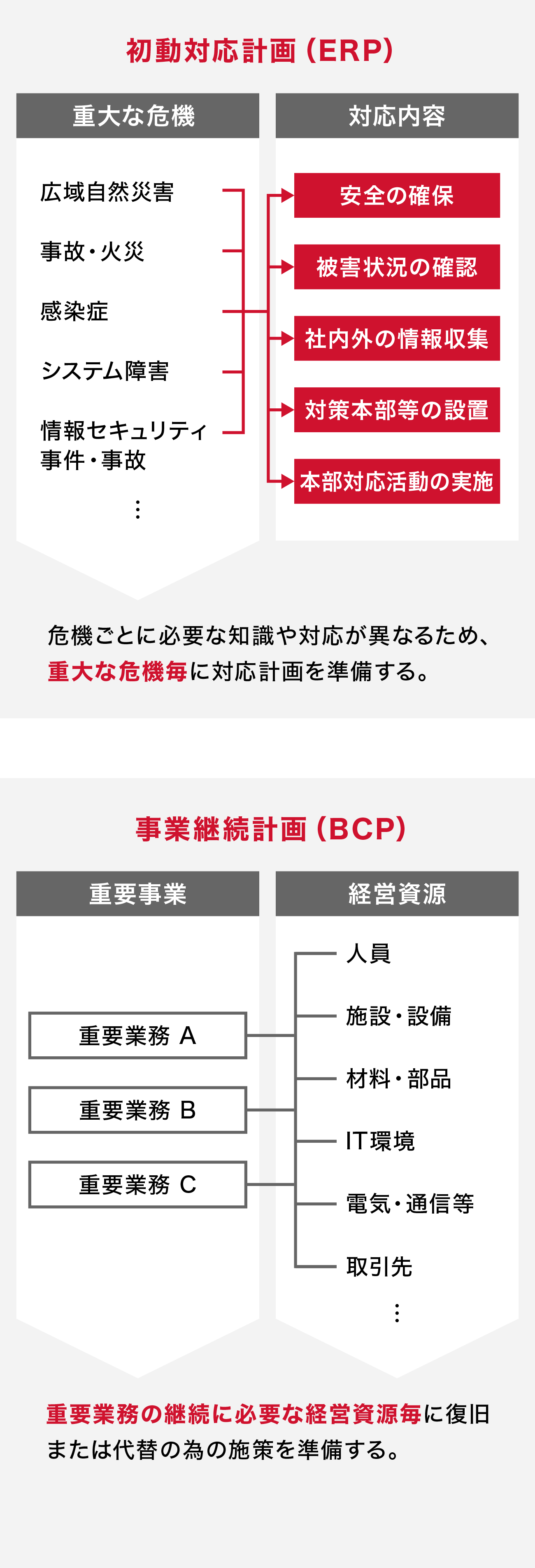

初動対応の概要

グループ全体の経営に影響を及ぼす可能性のある重大な危機は、危機ごとに必要な知識や対応計画が異なることから、それぞれの事象に対して高い専門性を持つグループ本部内の組織を「危機対応主管部門」として設定し、被害を想定した初動対応計画(ERP)を作っています。また対応計画に沿った演習・訓練を実施しています。

現在は以下をグループ全体の経営に影響を及ぼす可能性のある重大な危機として選定し社内標準に記載していますが、これらは逐次リスクマネジメント統括部門が見直し標準を改訂します。

(1)広域自然災害

(a)大規模地震/津波

(b)火山の大噴火

(c)大規模風雪水害/高潮

(2)リコーグループ施設の大規模な事故/火災

(3)重大な感染症の蔓延 (パンデミック)

(4)重大なシステムの障害

(5)重大な情報セキュリティ関連事件・事故

事業継続計画(BCP)の概要

リコーグループの各組織は様々な危機が発生した場合においても停止できない、もしくは早急に復旧が必要な重要事業/業務を確認し、事業継続計画(BCP)の構築を推進しています。

BCP構築の第1ステージでは「新型インフルエンザの蔓延」と「大地震等の国内広域災害」を想定したBCPを策定していました。しかしながら、リスクの多様化により個別のリスクの対応では想定を超える事象発生に早期対応が難しくなっています。そのため第2ステージでは特定の危機に限定しない「オールハザード対応」の考え方を取り入れたBCPの策定を進め、レジリエンス力を強化しています。

海外の関連会社における危機対応力の強化

海外関連会社を対象とした「自然災害・事故・事件発生時の危機対応標準」を制定し、各組織の役割及び責任を明確にしています。

各社が認識している自然災害リスクと第三者情報の差を洗い出し、差異があった場合はグループ本社から追加対応の指示を行いました。また、危機発生時の対応体制の確認、BCP構築の支援等、海外各社が行っている活動と連携し、グループ全体の危機対応力強化を進めています。

教育・訓練

国内では、大規模な地震など万が一災害が生じた場合の被害を最小限に抑えるために、国内グループ合同での災害対応訓練や事業所単位での防災訓練(夜間避難訓練含む)を実施しています。グループを統括する対策本部については勤務体系を考慮し、リモート環境での訓練も実施しています。また近年は水害リスクや噴火リスクへの取り組みも強化し、計画に基づいた机上訓練や実地訓練を継続的に行っています。体制や運用が機能するか否か各種訓練で検証し改善を重ねることで、従業員の安全確保と早期に事業所復旧・事業復旧に繋げられるよう準備を行っています。

海外では、グループ本社から「自然災害・事故・事件発生時の危機対応標準」を周知すると同時に「事業継続計画作成マニュアル」を配布し、リコーグループ全体でBCPの理解浸透、およびそれぞれの地域・事業にあった計画の見直しや対応の強化を推進しています。個々の重大な危機に対応するための教育や訓練は、その地域のリスク状況に合わせ地域ごとに対応しています。