リコーの取り組み DocuWare×AIが実現する“はたらく”の未来、デジタルの力で企業の業務プロセスをもっと効率化

- プロセスオートメーション

- AI

※所属・役職はすべて記事公開時点のものです。

ドキュメントの一元管理やワークフロー自動化によってペーパーレス化や効率化を推進するクラウドアプリケーション「DocuWare」。2024年からは、natif.ai社のAI技術を活用した機能強化も進んでいる。進化を続けるDocuWare、そしてリコーは、どのような"はたらく"の未来を作るのか。デジタルサービス事業本部プロセスオートメーション事業センターのPAビジネス推進室・室長の鶴田 和宏氏、同・PA推進グループのリーダー青木 隼人氏、同・エンジニアリンググループの青盛 龍太氏に話を聞いた。

目次

企業の紙文書の非効率を解消したい

デジタルサービスによって"はたらく"歓びを創出するリコーが取り組む事業のひとつが、企業の業務プロセスの効率化による組織の生産性向上を実現するプロセスオートメーションだ。リコーのプロセスオートメーション事業を率いる鶴田和宏氏は、文書やワークフローに関する企業の現状についてこう話す。

デジタルサービス事業本部プロセスオートメーション事業センター PAビジネス推進室 室長

鶴田 和宏氏

「世界と比べても日本はデジタル化が進んでいません。たとえばドイツでは約8割の企業でデジタル化が進んでいるのに対して、日本は50%と言われています。企業の現場を見ても、まだ紙の業務が残っている印象です。とはいえ、労働人口減少や生産性向上、リモートワーク推進による社員のエンゲージメント向上という観点からも日本のデジタル化は急務です。リコーのプロセスオートメーションは、企業のこうした働き方の課題を解決できます」(鶴田氏)。

技術面からDocuWareのサービスを支えているエンジニアリンググループの青盛氏は、ドキュメントのプロフェッショナルであるリコーは、文書を起点としたプロセスオートメーションで価値を提供できると自信を見せる。「リコーは長年、複合機のほか、プリントセンターやスキャニングサービスでお客様のビジネスを支えてきました。だからこそ、スキャンした文書をワークフローにのせて効率化するというご支援に関して、お客様の課題に合った最適なソリューションを提供できると思っています」(青盛氏)。

それぞれの顧客の課題に寄り添ったプロセスオートメーション

DocuWareは、デジタル化した文書やコンテンツの管理やワークフロー自動化、会計システムとの連携などの機能を持つクラウドアプリケーション。中小企業を中心に、世界100ヵ国以上19,000社以上の企業で導入されている。リコーは、DocuWareとリコーの複合機やクラウドプラットフォームを組み合わせることで、顧客の業務改善を支援している。

DocuWareは、企業内のあらゆる文書関連の業務で活用できるが、日本企業で多いのが、さまざまな形式で届く注文書や請求書のデジタル化と、文書関連業務の効率化だ。

「たとえば、卸売業や製造業、小売業では、ファクスや郵送、メールなどで届く注文書や請求書を、システムに人が手入力しているケースが多いです。DocuWareを使えば、それらの文書を自動で読み取ってデータ化・分類化してシステムに取り込むことで、業務プロセスを効率化できます。こうした受注処理や請求書処理の自動化に活用いただいているお客様が多いです」(鶴田氏)。

DocuWareは文書に関する幅広い業務に対応しているからこそ、顧客を支援する営業担当のヒアリングや提案力が導入成功のカギを握る。

「DocuWareは、設定次第でさまざまなことができます。ドキュメントから抽出したデータを活用したり、決済のワークフローで文書情報から稟議を回す対象を絞り込んだり、経理書類の数字と合計額のチェックをしたりと、説明しきれないほどの機能があります。これらをすべてお伝えしてもお客様は混乱しますし、活用法をイメージしにくい。だからこそ我々は、まずお客様の業務を教えていただくところからスタートします。その上で『この機能を使えば業務がこんなふうに改善できます』とお伝えしてデモをお見せすると、メリットを感じて導入いただけるんです」(鶴田氏)。

「DocuWareを売るスタッフは営業というよりアドバイザーです。『文書やワークフローの困りごとに関して、この人に相談すれば大丈夫』と思われるアドバイザーになることが、プロセスオートメーション事業にとって大事だと思います」と青木氏も言う。難易度は高くチャレンジングな提案スタイルだが、「リコーがデジタルサービスの会社として成長していく上でのチャンス」だと鶴田氏は期待する。

社内のあらゆる文書管理を効率化するプラットフォーム

機能を追加するのではなく、設定を変えることで幅広い用途に対応できるDocuWare。その強みを発揮するための布陣が、顧客の業務を知る営業担当と、青盛氏らエンジニアリングチームのタッグだ。エンジニアが提案中の施策の効果をテストするほか、顧客の業務にさらにフィットする活用法を提案することもある。「コンサルタントとエンジニアの融合によってDocuWareは価値を発揮すると思っています」と鶴田氏は語る。

プラットフォームとして企業全体の業務を支えられるのもDocuWareの魅力だ。まずは経理などの一部門でDocuWareを導入した後、他部署でも活用が広がっていくケースが多いという。

デジタルサービス事業本部プロセスオートメーション事業センター エンジニアリンググループ

青盛 龍太氏

「DocuWareをひとつの伝票をターゲットに導入していただくと、お客様が使っているうちに『これは他の業務でも使えるね』とイメージして、他部署にも広げてくださっています。使い勝手やメリットをお客様が理解して、プラットフォーム的に活用を広げていただけると、DocuWareがさらに価値を生んでいくと思っています」(青盛氏)。

電子帳簿保存法への対応をきっかけに業務デジタル化へ舵を切り、DocuWareを導入した事例もある。橋梁建設会社のエム・エム ブリッジ株式会社は、DocuWareの活用で、文書情報マネジメントシステムで顕著な成果を出した企業を表彰する「JIIMAベストプラクティス賞」を受賞。資材部門 において、これまで紙文書で行っていた業務のルールをできるだけ変えずに、文書のデジタル化を行うことに成功。作業時間削減や月末に偏っていた業務の平準化を実現し、現在は更なる電子化、利便性を求めて、継続的な業務改善を進めている。

関連情報

お客様導入事例 エム・エム ブリッジ株式会社 様

電帳法対応を機に、購買業務のデジタル化をRICOH コンテンツ活用&業務効率化サービス(DocuWare)で実現。DX基盤を構築

紙に近く感覚的に使えるUIでデジタル化の壁を突破

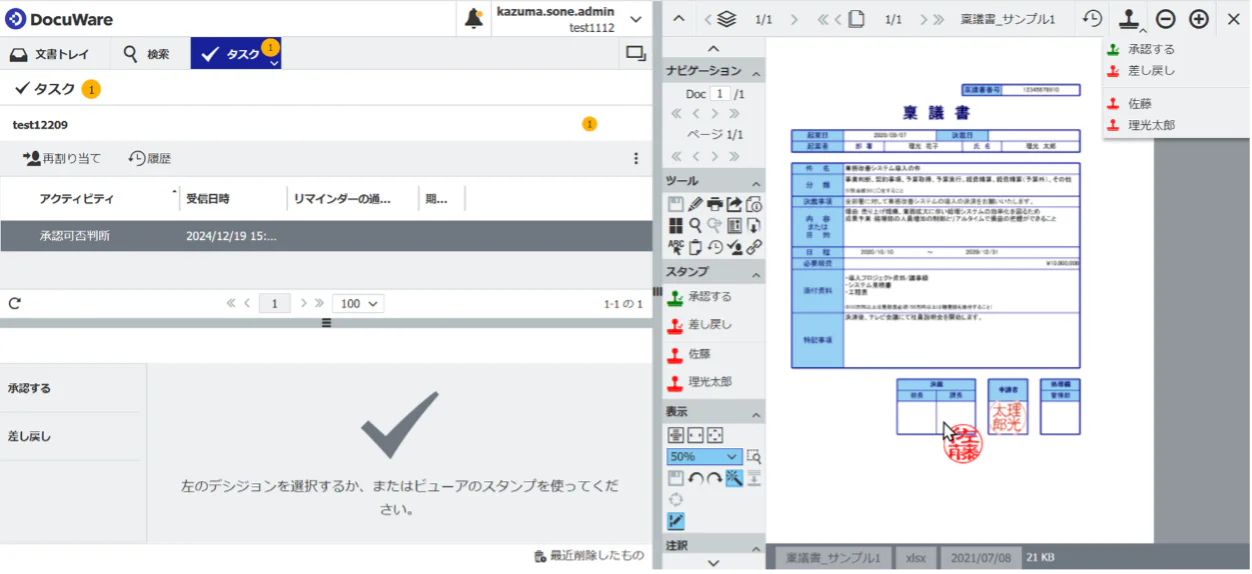

紙文書を扱う感覚と近いインターフェースもDocuWareの強みだ。たとえば稟議のワークフローの機能は、実際の紙を閲覧してスタンプを押すように直感的に使える。デジタル化によって業務フローが変わることに現場の抵抗があるケースでも、DocuWareは導入がスムーズだという。

実際の稟議書に捺印するように直感的に使えるDocuware

また、DocuWareの高いユーザーインターフェースを支えているのが、スキャンしたデータからテキストを読み取るAI OCR(光学文字認識)技術だ。

「AI OCRを搭載する一般的な製品は、この帳票のどの部分を読み込むかという事前の登録が必要ですが、DocuWareは、AIが運用の中で覚えて精度を上げていきます。事前の設定が不要という点でもお客様にメリットを感じていただいていますね」(鶴田氏)。

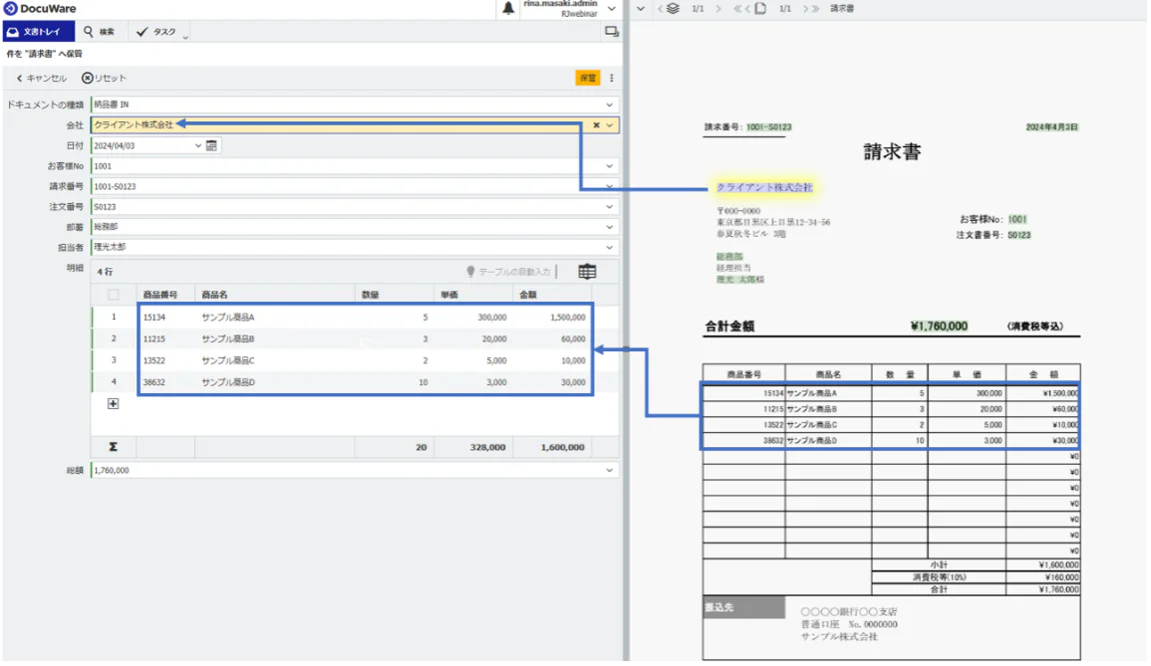

とはいえ、AIは100%正しい出力は期待できない。その修正を行う手間も、AI活用のハードルのひとつだ。しかし、DocuWareのAI OCRが持つ「インテリジェントインデクシング」が、そんなスキャン後の修正作業も効率化する。

インテリジェントインデクシングは、画像と出力を見比べてワンクリックで修正を反映できる機能です。デジタル化を進めようとしても『やっぱり簡単にはできない』ということで、つまずくお客様も多いんです。でも、インテリジェントインデックスのデモをお見せすると、この操作性で調整ができるのなら現場も受け入れてくれるだろうと言っていただけます。デモをお見せした時、一番お客様の反応がいい機能ですね」(青盛氏)。

DocuWareのAI OCR「インテリジェントインデクシング」で入力された内容と原本を見比べられる

先進的なAI技術「インテリジェントドキュメントプロセッシング(IDP)」で読み取りがさらに高度化

すでに文書管理ツールを使用している顧客も、データ活用に魅力を感じてDocuWareを導入するケースも多い。「『非構造化情報』といわれる情報を構造化することで、情報を資産として活用できます。全社的な視点で情報を分析できるので、意思決定に役立つという視点でメリットを感じてくださる経営者の方も多いです」(鶴田氏)。

また、2024年からは、ドイツのソフトウェア企業・natif.aiのAI技術「インテリジェントドキュメントプロセッシング(IDP)」によるOCR機能の改善を進めている。ドイツではすでに活用が進み、現在は日本語対応を進めている段階だが、活用によって文書内の情報をより精細に読み取れるようになるほか、文書を内容で分類して担当者に振り分けるなどの高度な自動化も実現する。

「日本ではまだ多い、注文書などの手書き文書の読み取りの精度も上がります。業務ごとに抽出データを特定できる機能もあり、まだデジタル化を進められていない幅広いお客様も、手作業のタスクから解放される世界が来ると思っています」(鶴田氏)。

DocuWare社とnatif.ai社がリコーグループに。強力な仲間と"はたらく"の未来を作る

リコーは2019年にDocuWare社、2024年にnatif.ai社の全株式を取得。2社はリコーグループの一員となった。リコーのプロセスオートメーション事業を担う3人は、新たな仲間を得た手応えをこう語る。

デジタルサービス事業本部プロセスオートメーション事業センター PAビジネス推進室 PA推進グループリーダー

青木 隼人氏

「先進的なAI技術を持つ企業が仲間に加わったことは、リコーのプロセスオートメーション事業にとって大きな出来事でした。今、いろいろな企業がAIを活用していますが、他社のAI技術を使うだけではノウハウは得られません。その点、natif.aiが仲間になったことで、AIの開発技術や思想をリコーに取り入れることができます。リコーが、ハードウェアの会社からデジタルサービスの会社に変わっていくフェーズにおける推進力になると思っています」(青木氏)

ソフトウェアやAI技術を持つ企業による新しい風は、リコーのエンジニアリングにも大きな影響を与えている。その変化について、青盛氏はこう語る。

「デジタルサービスの提案において、お客様のニーズにクイックに対応したくても、他社の技術だとスピード感を持って開発ができません。彼らが仲間になってくれたことで、日々、コミュニケーションをとりながら、ベンチャーらしいスピード感を持って開発を進められます。社会もお客様も変化していく中、エンジニアとしてもお客様のニーズに応えて、さらに価値を生んでいきたいです」(青盛氏)。

リコーのプロセスオートメーションが目指すのは、新しい"はたらく"の形だ。「Docuware、そしてnatif.aiのAI技術によって文書処理業務をさらに効率化できれば、削減できた作業時間を、企業の新たなチャレンジや、社員の方のモチベーションを上げる創造的な仕事に振り分けることができます。そして、顧客のビジネス拡大に貢献して、"はたらく"歓びをもっと感じていただきたいです」(青木氏)。

Dr. Michael Berger

President DocuWare Group Co-CEO natif.ai

Johanness Korves

Co-CEO, Co-Frounder natif.ai

Manuel Zapp

CTO, Co-Founder natif.ai

DocuWare社やnatif.ai社の本社スタッフと共に働けることが、3人の"はたらく"歓びにもつながっている。「グローバルをまたいだチーム一体となって事業を進めることで、リコーが新たなステージに行けると思っています。今、自分たちがその変革をリードできるポジションにいられることはエキサイティングで、毎日、忙しいですがとても楽しいです」(鶴田氏)。

直近の課題は、日本でのnatif.ai技術のローンチだ。3人は「業務改善をさらに支援するため日本でのスピーディーな展開を進めたい」と意気込む。デジタルの力でドキュメント業務の形を変えていく —変革のさなかにあるリコーは、強力な仲間とともに"はたらく"の未来を作っていく。