創造力を解き放つ 明日の“はたらく”をよくするリコーが挑むWorkplace Experienceの進化 最高の職場体験を提供し、創造力を引き出すリコーの「Workplace Experience」。そのサービス内容と実力に迫る。

- ワークプレイスエクスペリエンス

本記事は、日経BPの許可により日経ビジネス電子版2025年9月30日~2025年10月29日に掲載した広告を転載したものです。

Ⓒ Nikkei Business Publications, Inc.

※所属・役職はすべて記事公開時点のものです。

1977年、リコーは「オフィス・オートメーション(OA)」を提唱し、日本のオフィスに効率化の波をもたらした。それから40年以上、社会や働き方の変化とともに同社の役割も進化してきた。パンデミックを経た2020年代、リコーが掲げるのは、オフィス環境のストレスや業務の負担を減らし、最高の職場体験を提供することで、“はたらく”における創造力を引き出すことである。それらを目指すデジタルサービス領域として「Workplace Experience(WE)」を展開している。株式会社リコー ワークプレイスエクスペリエンス事業センター所長 高橋昌也氏に話を聞いた。

目次

創造力を引き出す最高の職場体験

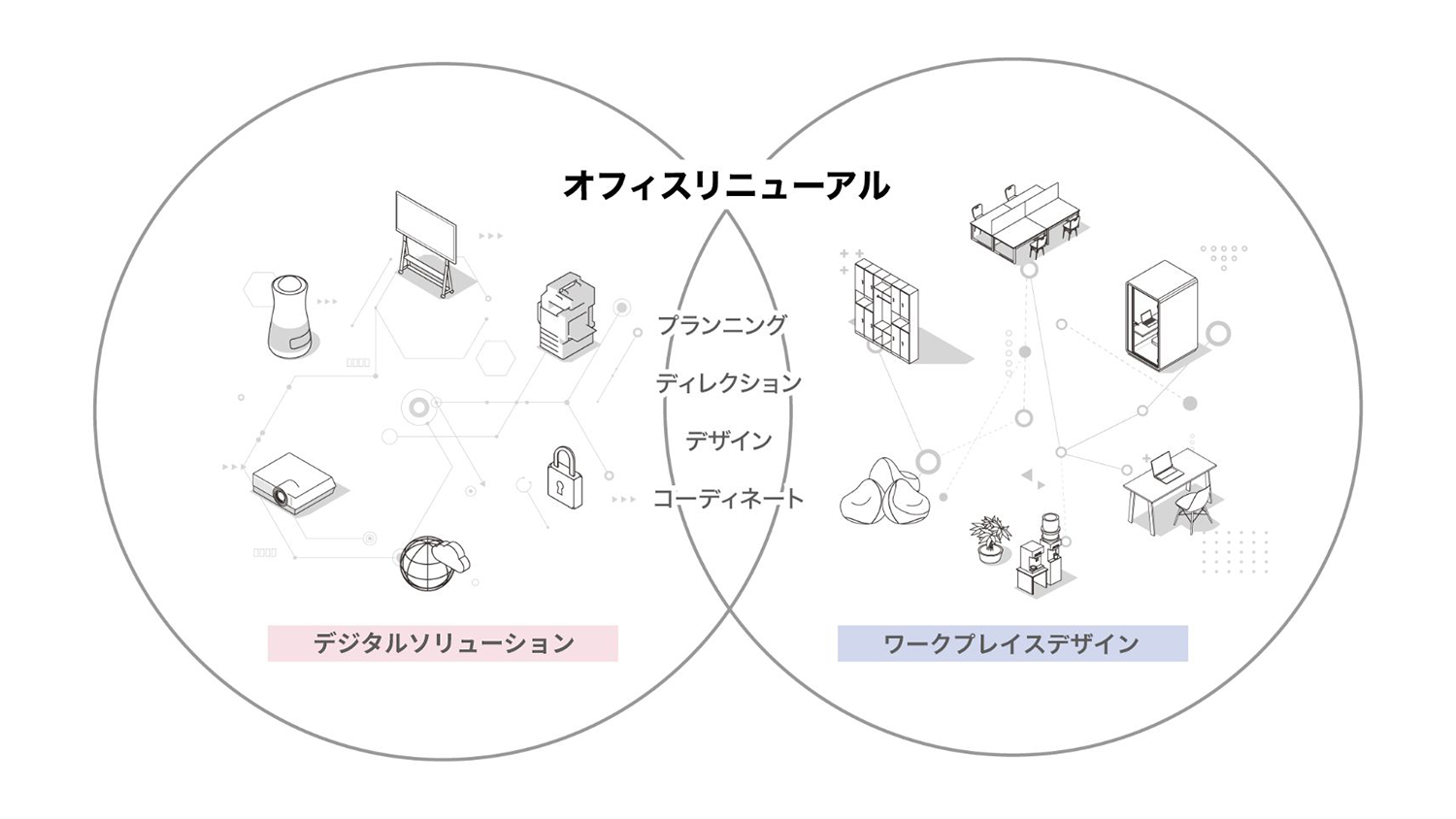

リコーが現在注力しているのが、明日の“はたらく”をよくするというコンセプトのもとに、“はたらく”場で経験する全てをより良いものにする「Workplace Experience(以下WE)」領域だ。顧客の経営方針や課題認識を大事にし、顧客とともに、具現化できるワークプレイスをつくっていく。具体的には、ITインフラ整備、ITセキュリティ対応、などICTに関わることのみならず、空間設計、内装工事、設備・機材の設置によるハイブリッドワーク環境の構築など、ワークプレイスデザインをトータルで支援している。

「例えば海外支社に出張した時に、会議室の予約方法が国によって異なり、そのやり方を理解するのはストレスですよね。どこの国でも同じ方法で利用できることは、多くのグローバル企業が求めている重要なポイントです」

会議や日常業務の中で発生する小さなストレスやノイズを減らし、同時に社員同士のコミュニケーションを増やすことで、創造力を育む環境が整っていく。このWEの役割を、高橋氏は「触媒」に例える。直接的に創造力を与えるわけではなく、それが自然に引き出されるための土台を整えることが目的であり、それがWEの目指す姿だ。

株式会社リコー リコーデジタルサービスビジネスユニット デジタルサービス事業本部 ワークプレイスエクスペリエンス事業センター 所長

高橋 昌也氏

デジタルソリューションとワークプレイスデザインの両輪で最適化

「オフィスの改善というと、つい機材を便利にする、会議室を増やすなど、スペックの向上に目がいきますが、本当に重要なのは、その企業にとって最適な働き方は何かを改めて問い直すことです。コロナ禍でいったんオフィス離れもありましたが、その後『リターントゥオフィス』の流れも起こっています。オフィスに戻ってきた人にとって最適な“はたらく場所”を提供していくためには、どの会社にとってもベストなやり方というのはなく、その会社のカルチャーや仕事の形態によって何が必要かを考える必要があります」

WEを支える2つの柱ファシリティマネジメントとスペースマネジメント

このようなWEのコンセプトをもとに、リコーでは「ファシリティマネジメント」と「スペースマネジメント」という2本柱で事業展開を行っている。

ファシリティマネジメントでは、現在、会議室やイベントスペースで使用するディスプレイ、スピーカー、マイク、カメラなどのAV機器を、常に安定して使える状態に保つサービスを提供している。機材の設置や設定だけでなく、日々の稼働状況のモニタリングやトラブル対応までを含めてサポートする。コロナ禍ではオンライン会議や動画配信の急増に伴い、こうした機材の導入が爆発的に進んだが、現在は「買って終わり」ではなく、故障や不具合を防ぎ、いつでも安心して使えるようにする運用・保守の重要性が増している。特にグローバル企業やビジネススクール、プレスカンファレンスのような失敗が許されない場面での需要が高く、世界で約10兆円規模という大きな市場に発展している。

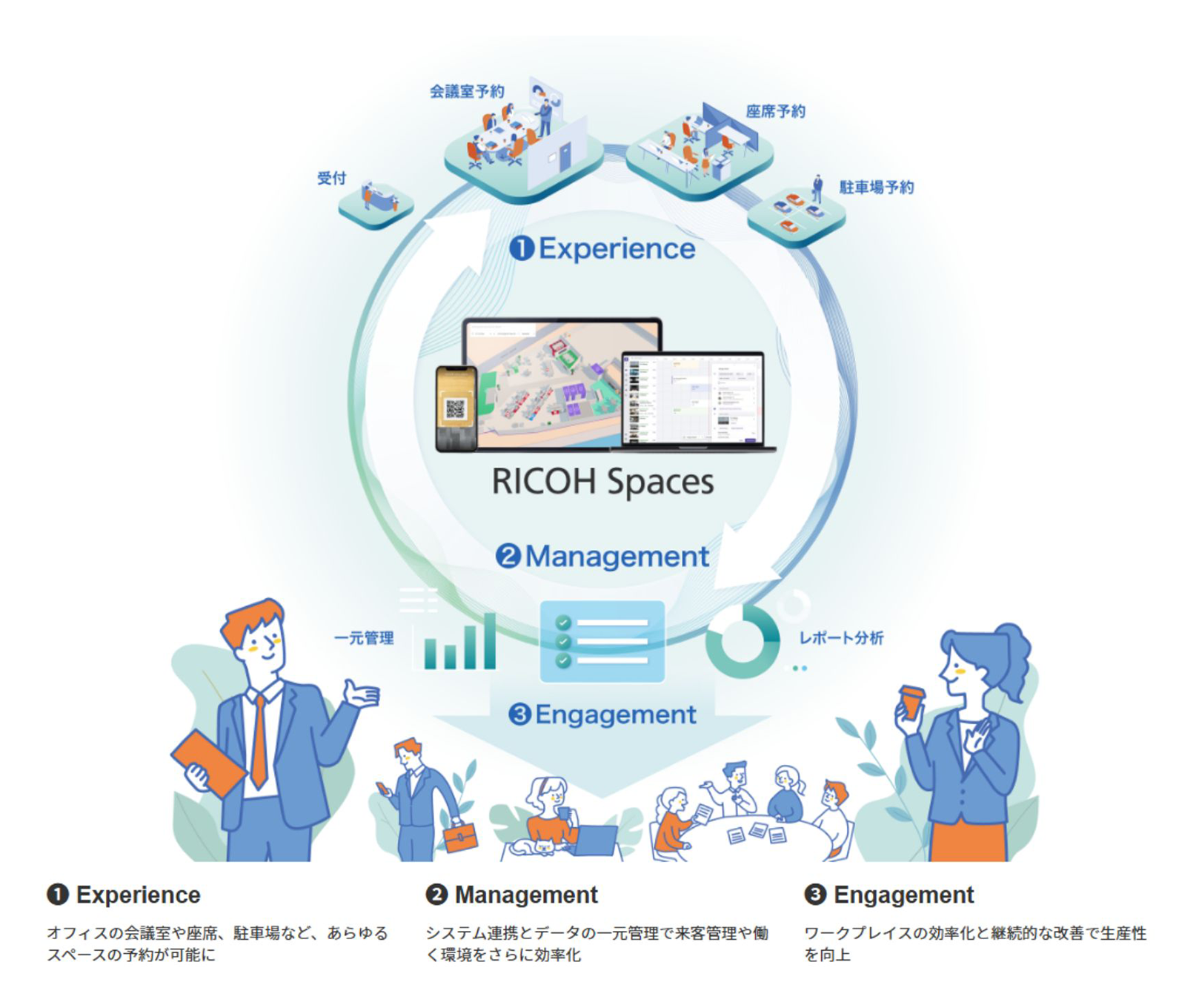

スペースマネジメントは、オフィス空間の使い方を効率化・最適化する事業で、代表例がワークプレイス一元管理ソリューション「RICOH Spaces」だ。このサービスでは会議室やフリーアドレス席の予約、来客受付などをデジタルで統合的に管理できるほか、温感センサーと連携して実際の利用状況を可視化しデータとして取得できる。これにより「計画通りに空間が活用されているか」「レイアウトや設備をどう改善すべきか」を客観的に判断でき、設計導入だけで終わらず、実際の使われ方を検証し、データに基づく改善提案によって職場環境のPDCAサイクルを継続的に回すことが可能になる。

「RICOH Spacesでは、スペースごとの利用率や滞在時間、その空間にいる人数などをデータで可視化して提供します。このようなデータがあれば『実は大会議室はあまり使われていない』『もう少し小さな会議室が必要』などという示唆が得られ、コミュニケーションの活性化や生産性向上を図っていくことができます」

こうしたプロセスを通じて、リコーはワークプレイスの質そのものを計測し、向上していこうとしている。

グローバルで求められる働く環境

グローバル展開する企業にとって、オフィス環境の統一感は業務効率に直結する。ドイツのシーメンスでは、国や拠点ごとに会議室のモニター仕様や機器接続方式が異なり、出張先での会議準備に時間と労力を取られることが大きなストレスになっていた。そこでリコーは、どの拠点でも同じ機器・同じ操作方法で使える共通仕様を導入し、世界中どこでも同じワークプレイス体験を実現した。これにより、移動の多い社員でも余計な確認や設定に時間を割かず、本来の業務に集中できるようになった。

一方で、グローバルでの統一には限界もある。特に欧州では、個人情報やプライバシーに関するガバナンスが厳しく、会議室予約システムに利用者の名前を表示しないなど、地域特有のルールに合わせた設計が求められるケースも少なくない。リコーでは、こうしたローカル要件を満たしつつ、可能な範囲でグローバル共通の体験を提供できるよう、仕様のカスタマイズと標準化のバランスを取りながらプロジェクトを進めている。

社内実践からの学び

リコーは、お客様に提供するサービスを、まず自社で活用し実体験から得た知見を持ってお客様と伴走することを大事にしている。その取り組みの一つが、「RICOH Spaces」の社内実践だ。2025年4月、リコーは自社オフィスの一部をリニューアルし、オンライン会議に適した機器と「RICOH Spaces」を導入しデータの計測を行った。利用データと社員の声からは、いくつもの示唆が得られた。

上段:会議室には新たにハイブリッド会議に適した設備を導入した。下段左:1人用の個室ブース「Web会議Box」。下段右:Ricoh SPACESの予約画面で会議室やフリーアドレス座席の使用状況が一覧できる

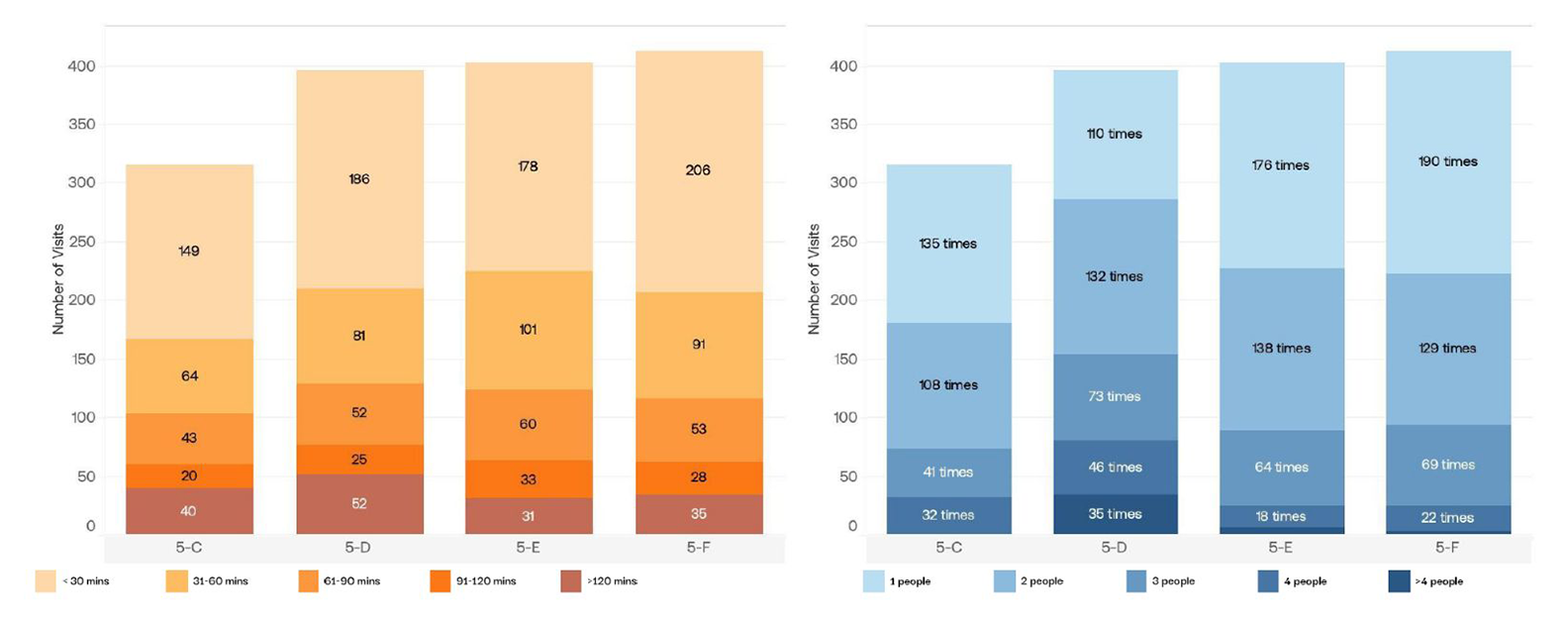

まず明らかになったのは、会議室の利用傾向だ。大規模な会議室よりも、1〜2人用の小規模スペースの需要が圧倒的に高かった。実際、導入前は利用率が低かった小会議室にモニターや高品質マイクなどを整備したところ、すぐに予約の多い人気スペースへと変わった。データによると、社内で行われる会議の約9割は1〜2人で行われており、3人以上の会議が10%程度だった。従来のレイアウトはニーズと必ずしも一致していなかったことが分かった。1人用の個室ブース「Web会議 Box」も利用率の高い人気スペースになった。

会議の大半は30分未満で、参加者は1〜2人のみ

また、座席予約機能で「いつ、誰が、どこにいるのか」把握できることで、社員同士の偶発的な出会いやコミュニケーションの機会が増えた。特に好評だったのは、会議室や座席の予約時に利用者名が表示される機能だ。「今日はあの人がこの座席を使っている」と事前に分かることで、用事がある時に声をかけやすくなり、直接会って話す機会が自然に増えたという。特に20〜30代の若手層では、顔と名前が一致することで雑談や相談のきっかけが生まれやすくなり、コミュニケーション活性化を実感した社員が41%に上った。

一方で、40〜50代のベテラン層は、会議室や機材環境の改善によってオンライン会議の利便性が向上した点を特に評価していた。このように世代によって価値の感じ方が異なることも分かった。

「こうしてデータを取ってみると改めて気づくことが多いです。Z世代や若い世代の本音は想像しにくかったため、今回の実証で得られた知見は示唆に富むものでした。彼らは1対1での会話を好み、人数が多い会議ほど発言しにくさを感じているという傾向も分かりました」

これらの社内実践によって、社員満足度は79%という成果が得られた。コミュニケーションが活性化したと回答した社員は全体で28%。20~30代では41%だった。また、管理職やベテラン社員は生産性の向上を実感している一方で、20~30代の社員は生産性の向上をあまり感じていないという興味深い結果も得られた。これらのデータやアンケートをもとにPDCAを回し、さらなるオフィス改善につなげる予定だ。実証から得られた教訓は、クライアント企業への提案にも活かされている。

オフィスのOSへ一歩先の“はたらく”を描き続ける

リコーが描く未来のオフィスでは、職場空間そのものが進化を続けるシステムとして機能する。その鍵となるのが、AIやセンサーを活用した分析だ。人の感覚や属人的な運用に頼るのではなく、客観的なデータに基づきオフィス環境を改善していく。それはオフィス全体を見える化し、制御可能にするというまさに「オフィスのOS(オペレーティングシステム)」構想である。

この構想の中で、今後その価値が生きてくると期待されているのが、MIT発スタートアップ「Butlr」との協業だ。同社が開発した温度センサーは、天井や照明などに設置することで、人の動きをリアルタイムに把握できる。画像や映像ではなく熱の変化を感知するため、プライバシーにも配慮されているのが大きな特徴だ。

リコーでは、このセンサーを通じて収集したデータをAIで解析し、オフィスの稼働状況、混雑傾向、人の流れ、滞在時間などをヒートマップで可視化する。例えば、ある部署では「人が集まりやすい場所」が可視化されていて、それをきっかけにコミュニケーション促進エリアを設計し直すといった取り組みが行われている。これまで属人的な感覚に頼っていた空間設計が、より論理的かつ再現性の高いプロセスへと変わりつつあるのだ。

今後リコーは、社内外で蓄積した利用データや分析結果といった独自の知見をもとに、AIを活用し企業ごとの働き方に寄り添うコンサルティングをさらに強化していく。

その際に、ButlrやLG、Logitechといったパートナーとの協業を積極的に進め、エコシステムを構築し、リコー単独では成し得ない価値を共創していく方針だ。働き方は変わり続けるが、「働く人と会社のエンゲージメント」という本質は変わらない。社員が必要とされ、自分の役割に納得感を持って働ける環境こそが、創造力を引き出す土台になる。

リコーが目指すのは、ただの空間整備にとどまらない。変化し続けるビジネスの中で、社員一人ひとりの創造力が自然と発揮される。そんな環境を、テクノロジーの力でしなやかに支えること。それが、同社が進化させ続けるWorkplace Experienceの本質である。