創造力を解き放つ 社内実践が生み出す“現場発DX” リコーが築くプロセス変革の好循環 現場発のDXが社員のスキルを引き上げながら顧客の業務革新も加速させている、リコー独自のプロセス変革の好循環とは。

- DX

- AI

- “はたらく”に歓びを

本記事は、日経BPの許可により日経クロステック2025年12月15日~2026年1月22日に掲載した広告を転載したものです。

Ⓒ Nikkei Business Publications, Inc.

※所属・役職はすべて記事公開時点のものです。

リコーでは、現場社員が自ら業務を可視化・デジタル化し改善を重ねる「プロセスDX」を全社で推進している。その背景には最新技術を学びながら現場を支援する専門チームと、「ゆるすぎず、きつすぎないガバナンス」の存在があり、自律と統制の両立がDXを文化として根づかせている。全社のプロセスDXを主導する株式会社リコー デジタル戦略部 プロセス・IT・データ統括 統括長 浅香孝司氏に話を伺った。

目次

社内プロセスDXの原点「3M業務」の削減から始まった改革

社内プロセスDX(業務プロセス改革)に着手したのは2018年。同社は社員が負担に感じる業務の中に、「3M業務」という、時間がかかる「面倒」な仕事、単純作業を繰り返す「マンネリ」の仕事、そして間違えないように神経を使う「ミスできない」仕事が存在するとして、この課題を解決することを目指して取り組みを開始したという。

「現場に業務を改善する能力はあったのですが、それを十分に発揮できる環境が整っていませんでした」と浅香氏は振り返る。改善の意欲はあっても、ツールやガバナンスの仕組みがなく、個人や部署単位の努力が全社に普及しにくい状況だった。

そこでリコーでは、ワークフロー革新センターという専門チームを設置し、全社の改革活動でもあり、改革のフレームワークでもある「プロセスDX」を定義し、全社展開を開始。プロセスDXの専門家集団として常に最新技術を学び、自らも改善に取り組みつつ各部署の実践もサポートする「伴走型支援」を展開した。現場の成功事例を横展開し、社員がいつでも支援を受けられる環境を整えた。

株式会社リコー デジタル戦略部 プロセス・IT・データ統括 統括長

浅香 孝司氏

以後、同社はツールを配布するだけでなく、どうすれば安全かつ自律的に運用できるかを併せて設計した。現場が主体的に業務を改善しつつ、会社としても安全に統制できる「ゆるすぎず、きつすぎないガバナンス」を実現したのだ。社内の各部署が開発したアプリケーションや仕組みを相互に共有できるよう、検索と再利用の仕組みを整備。「誰がどんなアプリを作っているか」を全社で可視化し、似た課題を持つ部署同士が「それ、うちでも使わせて」と自然に連携できるようにした。過度に管理せずとも自発的に登録・共有が進む設計により、個々の改善が点で終わらず、全社的な相乗効果へと発展している。

市民開発が生む価値「やる腕・やる場・やる気」の文化を醸成

リコーでは、現場主導のDXを活性化させる仕組みとして「やる腕・やる場・やる気づくり」という3つの支援軸を掲げている。

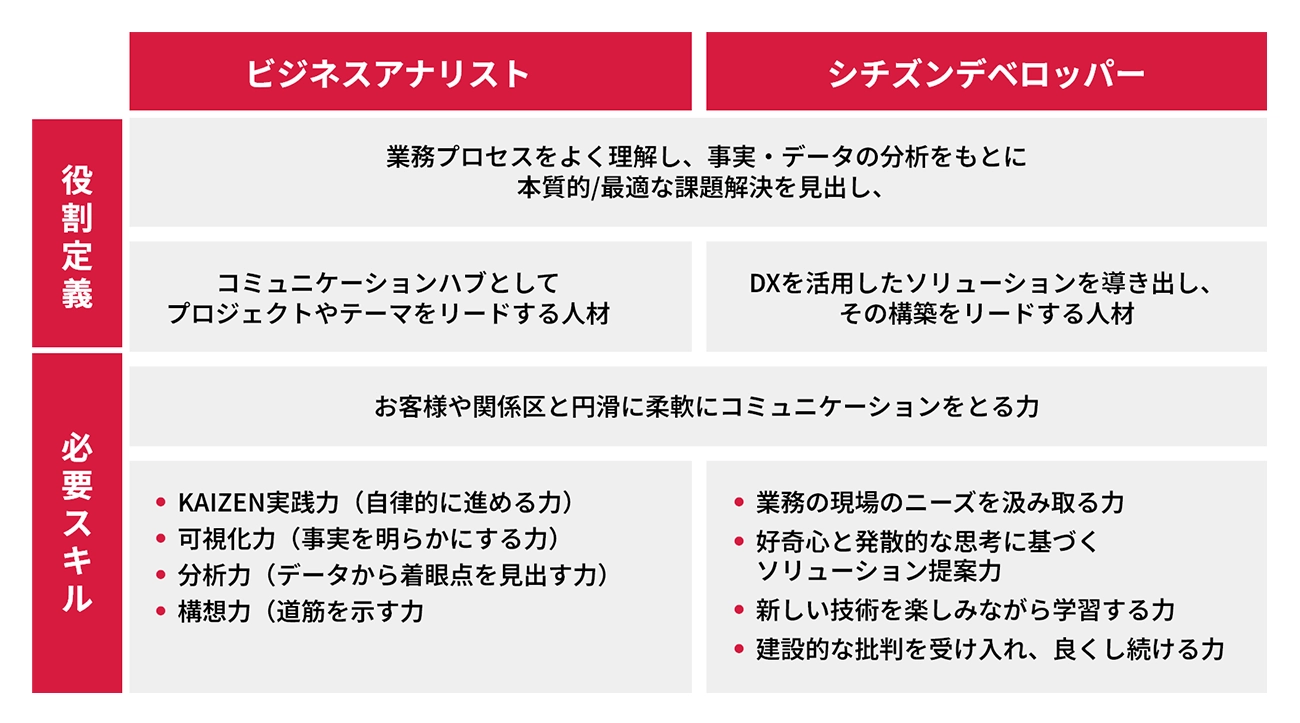

「やる腕づくり」では、ビジネスアナリストとシチズンデベロッパーの2つの役割に分け、求められるスキルを定義。それぞれの体系ごとに教育・実践メニューを用意し、習熟度と実績に応じてランク付けする独自の認定制度も設けた。

実践人材のスキル設計

「やる場づくり」としては、社内ハッカソンやアイデアソンを継続開催。部署を超えたチームがアイデアを形にし、アプリ開発や業務改善へとつなげる。そして「やる気づくり」では、年1回の「成果発表大会」で大山社長が直接表彰する文化を定着させ、挑戦が称賛される風土を根づかせている。

プロセスDX事例共有会の様子

これまでに社員が自ら開発したアプリは累計3,700件を超え、経理・人事・営業支援など多様な領域で活用されている。各部署で生まれた改善が、点で終わらず横断的に共有・再利用される仕組みが整っており、まさに「現場が動かすDX」の形になっている。

近年では、社員のリスキル(学び直し)が注目されているが、リコーではアドオンスキルを推進している。新たなスキルをゼロから学ぶのではなく、既存の専門性にデジタルスキルを加えるという発想だ。例えば、経理の社員がデジタルのスキルを身につけ、自らの仕事をより高度化していく。

「経理のスキルを持つ人にDXのスキルを加え、さらにコンサルティングのスキルもアドオンすれば、経理業務の改善提案ができるようになります。実際、リコージャパンのお客様の中には、そうした支援を求めている企業も多い。私たちは社内で実践したことをベースに提案しているので、実体験に裏付けられた説得力があります。だからこそ、お客様からの信頼にもつながっているのだと思います」

AI×SaaS時代の高度DX「Ask RICOH」とプロセスオーケストレーション

リコーは現在、市民開発の次を見据え、AIによる知の自動化と、複数のシステムやサービスを連携させワークフローを自動化するプロセスオーケストレーションという2つの軸で高度なDXを推進している。

AIで社内知を活用する「Ask RICOH」

現場から生まれたアプリが全社にわたる業務改善につながった事例の一つが、社内ナレッジをAIが回答する「Ask RICOH」シリーズだ。経理・人事・ITなど各部門の問い合わせを生成AIが自動応答し、AIが回答できないことは人手で対応し、対応履歴を再学習させることで、次回以降はAIが即答できる仕組みを整えた。この仕組みにより、問い合わせ対応にかかる工数を削減するだけでなく、社員がより創造的な業務に時間を充てられるようになっている。

プロセスを統合する「Axon Ivy」の導入

さらに、リコーではAIとプロセスオーケストレーションを組み合わせた高度なDXを進めている。2022年に買収したスイスのAxon Ivy社のBPMS(ビジネスプロセスマネジメントシステム)を導入しオーケストレーションの基盤を構築している。従来、設備の購入を行う際には、経理の予算管理、購買、経営企画といった複数システムを横断して承認作業を進める必要があったが、Axon Ivyの導入により、これらを1つのUI上で連携しRPAや生成AIと連携させることで、従来10ステップ以上かかっていた承認・発注プロセスを、わずか2ステップで完了できるようにした。

また、リコーは従来は外部ベンダーに委託していた周辺開発を内製化する取り組みも進めている。AIによるコード生成や自動テストの活用で、開発のハードルを下げつつ、要件定義から設計・実装までを一気通貫で行える体制整備を進めている。こうしたAIとプロセスオーケストレーションの融合により、現場発の改善力にテクノロジーの推進を掛け合わせ、次世代の業務改革を加速させている。

プロセスオーケストレーションの具体事例

予算管理システムとAPI連携により、フロントシステム画面上で予算コードや金額の確認が可能になった

変化する社員の意識「ありがとう」が原動力に

リコーの社内DXを支えているのはテクノロジーだけではない。社員一人ひとりが「自分の力で会社を変えられる」と実感し始めた、その意識変化こそが、改革の原動力になっている。

「社員が自分の課題を自分で解決する。その体験を通して『自分たちが会社を変えられる』という実感を得ることも、市民開発の成果です」と浅香氏は語る。こうした文化が、同社が掲げる“はたらく歓び”を生み出すDXを根底で支えているのだ。

大規模ITプロジェクトでは、納期・品質・コストの面などで完成時に引き算の評価になり、「ありがとう」と言われにくい面もあるが、DX領域では真逆だ。DXの現場では、もともとできなかったことができるようになる瞬間が数多く生まれる。日々の業務を改善し、同僚に感謝される実感が、社員の働きがいを生んでいる。

「業務改善に取り組む人の意識は極めてポジティブです。単純なことですが、直接お礼を言ってもらえることや、年に1回社長に褒められるという経験が、社員のピュアなモチベーションになっているのです」

「ありがとう」が次の挑戦を生み、挑戦がまた「ありがとう」を呼ぶ。リコーのDXは、そんな温かい循環の中で進化を続けている。

「“はたらく”に歓びを」の実現に向けて社内実践の成果を社外にも展開していく

浅香氏は、次なるステージとしてAIと自動化を融合させた新しい働き方の実現を見据える。

「プロセス自体はさらに自動化が進み、仮想と実際の業務がデジタル上で融合するデジタルツインの世界が当たり前になるでしょう」と語る。AIの進化により、これまでエンジニアにしかできなかった高度な開発も、誰でも実現できる時代が近づいている。

その一方で、「AIに仕事を奪われるのではなく、AIを使いこなす人が新しい仕事を生み出すのです」と浅香氏は強調する。社員が率先してAIを活用し、自らの業務を変革していく。その姿勢こそが、リコーのDXを支える原動力だ。AI活用の本質は、テクノロジーそのものではなく、人が学び、成長し続ける力をどう引き出すかにある。

リコーでは社内実践で培った知見をもとに、顧客と共に課題を発見し、改善へ導く伴走型のコンサルティング支援を展開している。実践を通じて磨かれたコンサルティング力を武器に、「業務の可視化・最適化・デジタル化」を一体で支援し、顧客企業の“はたらく歓び”を共に創り出すステージへと歩みを進めている。