- ホーム

- リコーについて

- リコーを変える新たなチャレンジ

- 生産自動化を推進し、 リコーグループのモノづくり改革 の中核を目指す

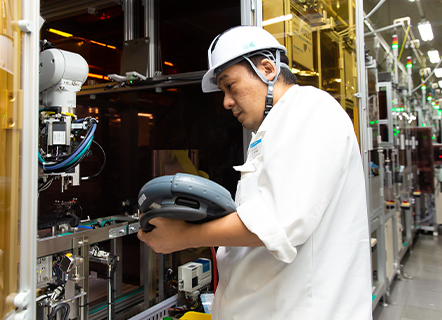

独創的な挑戦 生産自動化を推進し、 リコーグループのモノづくり改革 の中核を目指す リコーインダストリー厚木事業所では、最先端技術を活用し、複写機のキーユニット組立工程の半分以上を自動化。コスト削減はもちろん、属人性をなくすことによる品質向上・高効率生産を実現し、ものづくり全体のプロセス改革を目指す。

- “はたらく”に歓びを

- DEI

※所属・役職はすべて記事公開時点のものです。

目次

厚木事業所での生産自動化の取り組み状況

幡地さん:厚木事業所は、複写機の心臓部といわれるキーパーツ・キーユニットの生産や、産業用のインクジェットヘッドの製造をしています。2021年3月時点で、生産自動化率は72%となりました。自動組立ライン全体で使用しているロボットは全体で約200台あります。

リコーグループでは以前から、コスト削減などを目的に一部の生産ラインで部分的に自動化を取り入れていました。自動化率を向上させることによって、原価を低減するだけでなく、サプライヤー全体の価格低減にも貢献できます。さらに、人為的ミスのリスクが下がるので、品質の向上や不良コストの削減にも寄与できます。自動化による高効率生産を実現し、ものづくり全体のプロセス改革を目指しています。

株式会社リコーインダストリー 生産部門

幡地 暁史さん

株式会社リコーインダストリー 生産部門

本多 広行さん

株式会社リコーインダストリー 生産部門

上浦 伸也さん

株式会社リコーインダストリー 生産部門

平間 勝美さん

日頃、心がけていることは?

本多さん:他の部署や本社の仲間とのコミュニケーションを大事にしています。自動化を構想していく上では、全ての工程を考える必要があるので、自分だけではできません。それに、どんなに機械による自動化が進んでも、それを活用するのは「人」なので、様々なスキルを持つメンバーの知恵を借りて、日々試行錯誤しながら、より良い方法を探し続けています。

幡地さん:常に現状に疑問を持つよう、心がけています。例えば、人であればすぐに気づくことでも、ロボットは想定外の変化への対応が苦手なので、何でも自動化するのが良いというわけではなく、時には自動化しない方が良いと判断するケースも出てきます。大切なことは、固定観念にとらわれることなく、いろいろな視点を取り入れることだと感じています。保守的にならないように、「本当にこれでいいのか?」と常に自分に問いかけています。

やりがいを感じるのはどのような時か?

本多さん:新たに学んだ自動機の知識が業務につながり、計画通り進められた時ですね。私は自動化工程による量産体制の構築に携わっています。自動機の稼働状況を把握しながら、より良い体制や実施方法を判断しなければならないのが難しいところです。

上浦さん:私は自動組立に関わる設備の維持管理、生産性向上を担当しており、異常発生が起こる前に対処できるよう、稼働状況の分析や点検を通じて発生原因の究明に努めています。1台でも止まるとラインが停止してしまうため、それが起きないよう、予防保全に努めています。わずかな変化をとらえるのは難しいのですが、問題を未然に防いだり最小限の被害で復帰できたりしたときは、大きなやりがいを感じます

これから目指していくことは?

上浦さん:設備全体の生産性向上とデジタルマニュファクチャリングを活用し、予知予防や効率化、製造に関わる人員の省人化を徹底していきたいと思います。

本多さん:人とのコミュニケーションを大切にしながら、自らも積極的に専門知識を学び、活用できるようにさらにスキルを磨いていきたいです。

幡地さん:この現場での活動がこれからのリコーグループのものづくりの在り方を変えていくと確信していますので、厚木事業所で得た自動化技術をさらにグローバルで展開して、グループの生産性向上に貢献していきたいです。

<番外編>

コロナ対応での新たな取り組み ~生産部門でもリモートワーク

平間さん:新型コロナウィルスによる緊急事態宣言(1回目)を受け、リモートワークを積極的に実践しました。私の担当業務は、データ管理や分析をもとに現場機器の異常予知を行うことです。これまでは、データ上で異常が起きそうな箇所があれば、自席から現場まで自身で足を運んで確認していましたが、リモートワークになったことで、自宅でデータ分析をし、エラー事には現場にいる社員に電話で指示を出すことで、仕事を分担できるようになりました。自宅だと、集中してデータ解析を深掘りすることができると実感しています。遠隔で指示するには、指示を出す側はもちろん、受ける側も様々な機械の知識が必要になります。幅広い知識や経験豊富な人材を育成することが目下の課題。現在は3名体制で、ベテランから新人への教育にも励んでいます。

関連記事

独創的な挑戦

- ホーム

- リコーについて

- リコーを変える新たなチャレンジ

- 生産自動化を推進し、 リコーグループのモノづくり改革 の中核を目指す