- ホーム

- ニュース

- ストーリーズ

- はたらくへのまなざし

- デジタルを駆使して紙媒体の価値を高める「色の翻訳者」

はたらくへのまなざし

2024.3.14

デジタルを駆使して紙媒体の価値を高める「色の翻訳者」

Vol.04 株式会社東京印書館 取締役、統括プリンティングディレクター

高柳 昇さん

誰かを支える。未来を創る。

いろんな想いで"はたらく"に向き合う、十人十色のストーリーをシリーズで紹介していきます。

写真家の感性を印刷で再現

写真集や美術書などの出版印刷を数多く手がける東京印書館で、プリンティングディレクターを務めています。プリンティングディレクターとして40年近い経験を重ね、現在は、写真家やデザイナー、出版社などからの指名を受けて、年間約100冊の写真集を制作するようになりました。

デジタルカメラの時代になってから、「真を写す」だけでなく、シャッターを切った瞬間の「気配」をも写し撮ろうとする写真家が増えています。その写真家の表現に対する強いこだわりを、印刷でどう再現するか。それを考えていくのが、プリティングディレクターの役割です。いわば「色の翻訳者」と例えることができます。

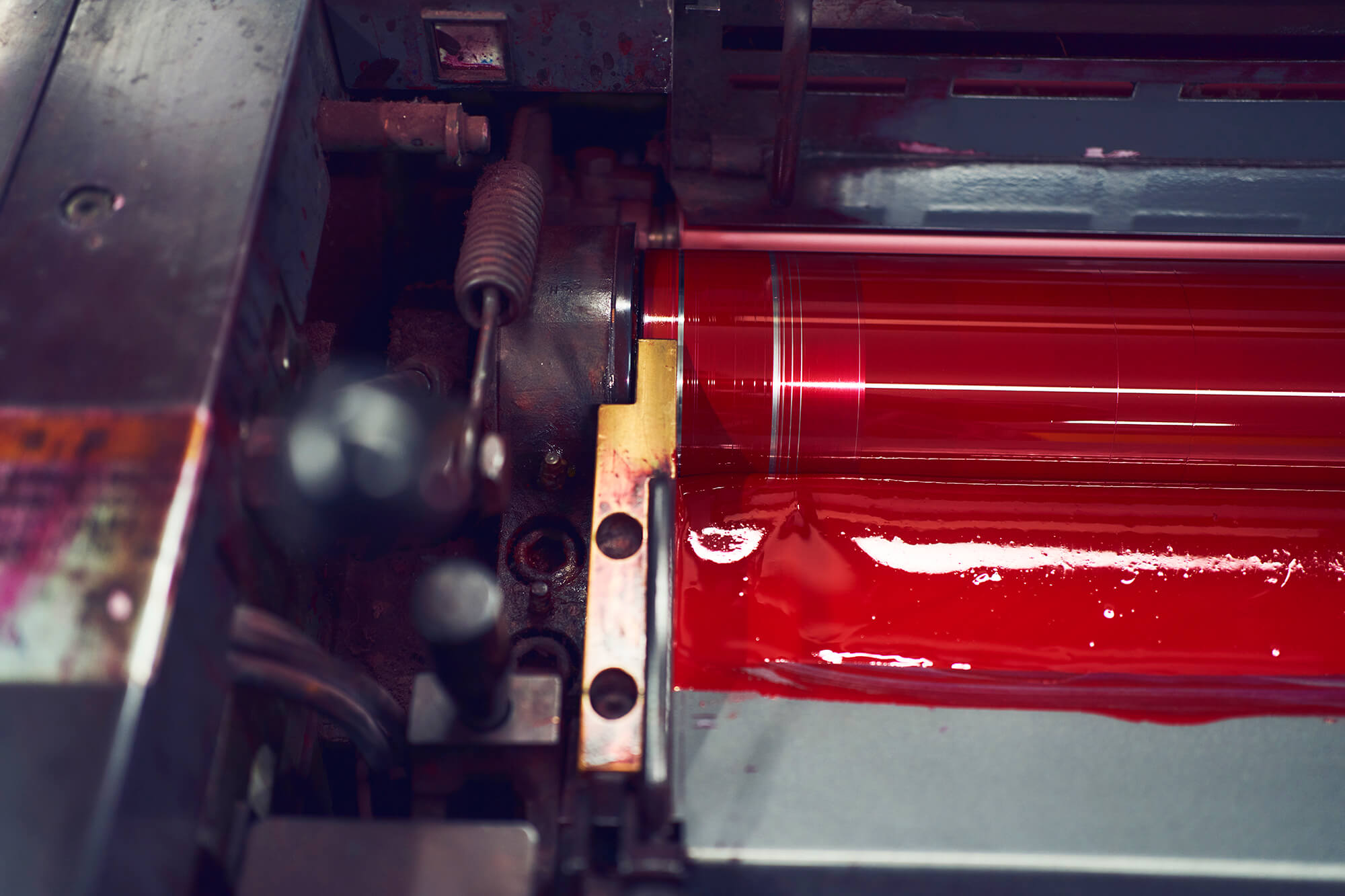

デジタルカメラで撮影されたデータは、光の3原色であるRed(赤)、Green(緑)、Blue(青)のRGBで発色されます。一方、印刷の場合は、色の3原色であるCyan(藍)、Mazenta(紅)、Yellow(黄)に、補色のBlack(黒/墨)を加えたCMYKで発色される。再現方法が異なるうえに、CMYKで表現できる色は、RGBで表現できる色よりもかなり少なくなります。つまり、印刷では発色できない色があるということです。さらに、印刷のインキは透明ではなくわずかに濁っているために、新緑のグリーンや澄んだブルー、明るいオレンジや赤など、鮮やかな色が発色しにくくなります。

また、色は条件が違えば異なって見えます。データを見るモニターや室内の照明といった環境の違い、印刷する用紙の白色度や光沢度の違いなどによっても、色の見え方は変わってくるのです。さらに印刷用紙の種類は多岐にわたり、ページをめくる感触も人によって好みは異なります。

こうしたさまざまなことを考慮しながら、写真家の感性を再現していくプリンティングディレクターは、まさに色の翻訳者であり、黒子の存在です。

「表現者としての印刷」を追求していく

写真集を制作するときにはまず、作品全体のイメージを把握するように努めます。「光を強調したい」「空気感を出したい」など、写真家の表現の意図は一人ひとり異なるため、できる限り丁寧に聴きとっていくことが大切です。

写真家の意図やデザイナーの要望を的確に汲みとるために、私たち東京印書館では通常、印刷に入る前の入稿、紙に印刷された色を確認する初校、初校を調整し再び印刷する再校と、計3回の打ち合わせを行っています。場合によっては、4回目の念校を出すこともあります。

入稿前には全体のイメージがブレないように、一点、一点の写真についても、表現の意図やポイントを確認していきます。どこを最もデフォルメ(強調)していくかを熟慮したうえで、RGBのデータをモニター上でCMYKに変換します。初校や再校の打ち合わせの際も、印刷された校正紙を見ながら、写真家やデザイナーと議論し、それぞれの譲れない点をすり合わせてモニター上で修整し、製版や印刷の現場でも、さらに調整を重ねていきます。

こうした校正作業は、校正紙で確認して、修正や変更の指示を書き込んでいくのが一般的です。しかし、常に表現者に寄り添い、高品質の作品制作を追求する東京印書館では、立ち合いを基本としています。写真家の立場なら、自身の作品をかたちにする現場の技術者とも顔を合わせて、その仕事ぶりを確認したいものではないかと思うからです。

昨今のデジタルカメラで撮影された画像はシャープで、鮮やかさはもちろんのこと、中間トーンや階調の美しさまで追求するような写真表現の多様性を強く感じます。写真家はかつて、コダックのコダクロームフィルムや富士フィルムのベルビアフィルムまで、色々な感材の発色や特性の違いを熟知して撮影していました。ある意味では、写真表現にその差を利用していたといえます。

現在はデジタルカメラ撮影が主流となり、写真家自身で撮影した写真の現像処理から調子修整までを行います。その過程で多くの写真家が写真表現に対応するためのスキルを身につけています。当然ですが、写真集の作成に当たっては、細部の表現にまでこだわります。

写真家のそのこだわりに応えていくためには、黒子の存在であるプリンティングディレクターにも、「表現者としての印刷」を追求する姿勢が不可欠だと思っています。写真家やデザイナーはもとより、写真集を手に取ってくださる読者に「素晴らしい」と評価していただくことを目指して、どんなに難しい要望でも、経験に照らして最善を尽くしていく。そこにはともに作品を創り上げていく楽しさと歓びがあります。

紙媒体には情緒的な満足感が存在する

写真家は感性に響くものがあったときにシャッターを切ります。アナログで感知された世界がデジタルデータとなり、製版、印刷を経て、再びアナログの感性に戻る。その間の工程を人の手作業で行っていた頃は、色調整で変化の幅が出せなかったり、誤差が生じたりすることがありました。それが一貫してデジタルで行えるようになったことで、製版印刷のクオリティは格段に向上したと思います。

ただ、ディスプレイで見たり操作したりしている限り、それは「データ」でしかありません。データを紙に投影することで初めて作品になり、高い品質の写真集であれば、鑑賞者は実体感すら感じることができます。写真集を手に取り、心ゆくまでゆったりと見つめ、指で触れてページを繰る。そこにはデジタル媒体にはない、情緒的な満足感が存在します。

写真家の感性を表現するには、忠実に再現するスキルを身につけるだけでなく、自身の感性を磨くことも重要です。その方法の一つとして、五感で色を見る訓練が習慣になっています。

例えば、散歩をするときにふと目についた樹々の緑を、その場の空気や匂いまで感じるように表現するにはどうするか。建物を照らす光とその影を、紙の平面で見たときにも奥行きを感じさせるにはどのようにデフォルメしていくか。そうして日常でも感性を磨き続けていくことで、見る人の五感に訴えかける印刷を可能にしていきたいと考えています。

「不易流行」の精神で弛まぬ努力を

1400年代にドイツのヨハネス・グーテンベルクによって発明された活版印刷術は、技術革新を重ねて進化してきました。近年はインターネットの普及やデジタル化の促進に伴い、紙媒体の印刷が担ってきた情報伝達の役割が、デジタル媒体へと移行しつつあります。

写真集も印刷ではなく、デジタルデータで配信したほうが、より多くの人に届けることができるでしょう。しかし、人はそうした合理性や利便性だけを求めるものではないはずです。紙媒体特有の実体感や情緒的な満足感といった価値は、今後も人々に必要とされ、残っていくと信じています。ただそれは高いクオリティの作品であればこそです。

印刷にゴールはありません。本質的な価値を守りながら、デジタルをうまく取り込み活用して進化を続けていく。「不易流行」の精神で、今後も弛まず精進を重ねていきたいと思っています。

VIEW ALL