【YamamotoYohei】

山本陽平

リコーネットワークアプライアンス事業部リーダー

1975年山梨県生まれ。2000年奈良先端科学技術大学院大学を修了後、リコーに入社。以来、Web関連技術を中心に活躍してきた。近年では、テレビ会議・Web会議システム「RICOH Unified Communication System」の開発において、端末ファームウェアからクラウドインフラまでの設計を担当。2005年ごろからは、「REST」というプログラミング技術に着目し、ブログを中心に雑誌連載や監訳および講演などで、啓蒙活動をしてきた。著書に『Webを支える技術』(技術評論社)。

【SenaHideaki】

瀬名秀明

SF作家

1968年静岡県生まれ。宮城県在住。1995年、東北大学大学院薬学研究科に在籍中に執筆した小説『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞を受賞。1998年には小説『BRAIN VALLEY』で日本SF大賞を受賞している。短篇集『ハル(旧題:あしたのロボット)』やアンソロジー『ロボット・オペラ』など、ロボット関連の著作も多く執筆。2006年から2009年までは東北大学機械系特任教授も務めた。好きなロボットは「ドラえもん」。近年、小型陸上飛行機のパイロット免許も取得した。

2036年は、どんな世界になっている?

| 山本: | 2036年というと、私は60歳くらい。引退の年齢ですね。 |

|---|---|

| 瀬名: | いやいや、その頃にはiPS細胞による再生医療が進んで、「60歳くらいは、まだ若造」というレベルなんじゃないですか。平気でみんな90歳くらいまで若々しく生きているんじゃないかと。 |

| 山本: | その頃には、人口ピラミッドは完全な逆三角形になっていますね。放っておくと倒れてしまいそう。すると、オフィスも高齢者ばかりということに…? |

| 瀬名: | 確かに今後、そんな彼らがどうやって稼ぐかという問題もあります。でも、パーキンソン病やアルツハイマー病とかは、ある程度治療可能になってるかも。皮膚細胞も注射で、高齢だとはわからない人も増えていそうですね。 |

| 山本: | 松本零士先生のマンガ『銀河鉄道999』で、永遠の命を手に入れた人たちがたくさんいる世界を思い出しました。私としては、働く環境が遠隔勤務などで変化して、2036年には今ある仕事の多くがなくなっているんじゃないかと…。あ、でも、作家という職業は、たぶん残っていますよね。 |

「アナログが最先端」となるかもしれない

| 瀬名: | それが最近は、星新一先生のショートショート作品のようなものをAI(人工知能)に書かせる研究があるんですよ。その頃には、大きな文学賞も奪取できているかもしれない(苦笑)。そういえば、逆に100年前、1936年のオフィスはどんな感じだったのか、いろいろな知人に聞いてみたんです。そしたらあんまり必要なものは変わっていないようですね。インターネットが増えたくらい。 |

|---|---|

| 山本: | 思ったんですけど、もしかしたらリアルやアナログという部分が、じつはオフィスでは最先端なのかもしれない。その背景では高度なデジタルのシステムが走ってるという。 |

| 瀬名: | アナログが最先端だというのは、面白い考え方かも。やっぱり手紙とか、いい文房具で、いい便箋に、手書きで書きたいですしね(笑)。 |

| 山本: | そういう人肌の感覚って、いつの時代でも大切だと思います。 |

※ 本Webサイト上で使用される会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

人型ロボットは、完成していないけど

| 山本: | ところで、もともと私は大学時代にロボットの研究をしていたんです。なので、とても気になったのですが、今回もいくつか登場していますね。 |

|---|---|

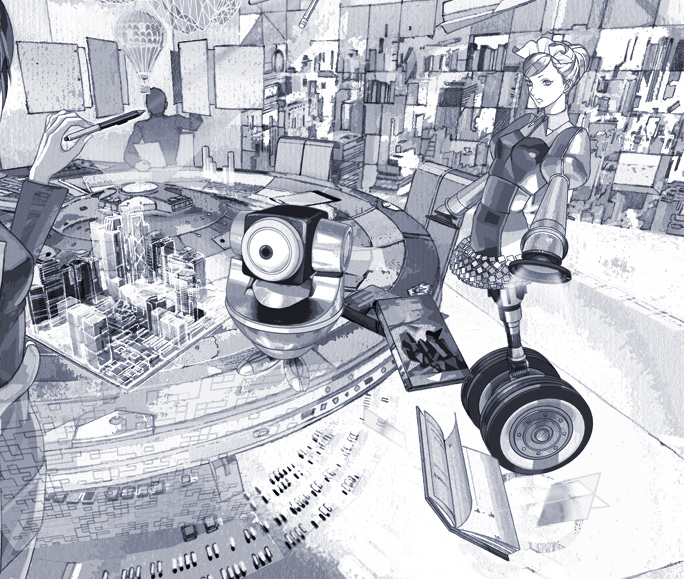

| 瀬名: | ええ、2036年でも人間と区別がつかないほど完璧な人型ロボットは登場していないと思いますが、それでも我々の生活に深く関わってくるはず。 |

| 山本: | 特にこのファシリテーション・ロボットが興味深い。人間同士が直接コミュニケーションを取ろうとすると、場合によっては立場や感情の相違で険悪になります。そこへロボットが間に入って、和やかにしてくれるわけですね。 |

| 瀬名: | そうです。現代人は直接的なコミュニケーションを恐れるところもありますからね。ところで「共感」にも二通りあるって、ご存知ですか? 相手の感情を自分のことのように感じて、同じ状態になる「シンパシー」。そして、相手の感情を理解した上で、こちらから能動的に相手を思いやったり、相手の未来を予測して必要なサポートを行えたりする「エンパシー」。このロボットには、それを使い分ける機能も実装されていてほしいですね。 |

似て非なる「シンパシー」と「エンパシー」

| 山本: | 今は、ボーカロイドのような人工物でも、実際のライブイベントを開催して、一体感を醸成できる時代ですからね。でも、逆に「エンパシー」能力ばかり高い人って、なんだか冷たい印象を受けてしまうのですが。 |

|---|---|

| 瀬名: | バランスが大事なんですよ。震災のとき、直接被災してない方もニュース映像などを見て「シンパシー」を感じ、気持ちが落ち込んだりしたと思います。そういう時でも、自衛官とか災害派遣の方々は「エンパシー」の気持ちで、「今相手に何ができるか」ということをちゃんと考えて行動されていました。 |

| 山本: | 身につまされるお話です…。 |

| 瀬名: | ビジネスにおいても「シンパシー」が大切な場面と、感情に押し流されてはいけない、辛い決断が必要な場面があると思います。そういう時には、やはり「エンパシー」をサポートしてくれる、人工知能的存在がいるといいですよね。SF作家的な感覚なんですが。 |

我々は、三次元に生きているというのに…

| 瀬名: | リコーさんに、ぜひ実現して欲しいことがあります。 |

|---|---|

| 山本: | いきなり来ましたね(笑)。はい、なんでしょう? |

| 瀬名: | じつは、飛行機の免許を持っているのですが、いつもフライトすると強く感じるんです。「僕らは三次元に存在するのに、ものすごく二次元的に生きているなぁ」って。だから、未来のオフィスには、なにか三次元的な雰囲気を取り戻してもらいたいんですよ。 |

| 山本: | たしかに。人間を含めて地球上の生物は、ほとんど重力に合わせて、横方向の動きに対応するようにで きて いますからね。 |

| 瀬名: | 以前、『小説版ドラえもん のび太と鉄人兵団』を手がけたとき、鏡面世界がテーマでした。そのときに地球外から攻めてくる「一つ目ロボット」が鏡像をいかに認識するかを、大阪大学の杉原知道准教授と延々議論したんです。XYZ軸の話を持ち出したりしてね。そこから今回思いついたんですが、「議論に煮詰まったら、重力の安定感に三次元的な『ゆらぎ』を与えて、アイデアを刺激してみてはどうか」と。会議資料を紙飛行機にしちゃったり(笑)。 |

| 山本: | 今回のイラストでも鉛筆や万年筆を空中から取り出すなど、あえて三次元的にしている要素が見られますね(笑)。 |

誰だって、コピー機なら使えるという話

| 瀬名: | 山本さんは、リコーでどんなことを担当されているのですか? |

|---|---|

| 山本: | 現在は、ビデオ会議システムの研究開発をメインに行なっています。とくに、そのシステムに搭載するソフトウェア全般を担当していますね。 |

| 瀬名: | そうなんですか。でも、いまやSkypeやニコニコ生放送のようなものが個人でも利用できますよね。それらとは違うところを目指しているんですか? |

| 山本: | そのような簡易ビデオ会議もかなり一般的になりましたけど、どうしても初期設定の部分で、つまづく人はいるんです。そこで我々は、机にポンと置いて、ボタンを3回押せば、誰でも使えるモノにこだわりました。ちょうどコピー機が、ボタンを押すだけで使えるのと同じです。 |

| 瀬名: | なるほど、それがリコーの文化なんですね。 |

去る2013年6月27日。横浜市郊外にあるリコー中央研究所にて、瀬名秀明さんとリコーのエンジニア・山本陽平との対談を実現しました。瀬名さんが思い描いた未来をもとに、西暦2036年の“仕事場”をさらに深めていきます。「ドラえもん」の話からiPS細胞の話まで、大きく広がるふたりの話題。果たして、どんなイマジネーションが発火(IGNITE)され、燃え盛っていたのか?

SF作家

株式会社リコー

ネットワークアプライアンス事業部

リーダー

2036年の“仕事場”は、「雑音感」が保証されているといい

都会のオフィスにいると画一化されていて、何階にいるのかわからなくなるときがあります。

それにいまの建物って、密閉されていて、余計な音が聞こえませんよね。

そういうのって、創造性の妨げになっているんじゃないかと思うんです。

2036年のオフィスでは、なにかちょっとした刺激というか「引っ掛かり」が欲しい。

もちろん必要なときだけでかまいませんが、環境音とか些細な不便とか、

そんな「ノイズ」を自然に演出できるようになっているといいですね。

※このページのテキストは、瀬名秀明さんへの取材をもとに、リコーが構成いたしました。