生物多様性保全

方針/基本的な考え方

人間社会は、地球上の生態系から得られる様々な恵みに大きく依存しており、生物多様性はこの生態系と密接に関係しています。

しかし今、自然環境の悪化に伴い、生物の多様性がこれまでにない早さで失われつつあります。

企業には事業活動における生態系への影響を把握し、生物多様性の損失を止め、その回復に貢献することが求められています。

リコーグループは、生物多様性の保全が真に豊かで持続可能な社会の構築に繋がると考え、2009年に「生物多様性方針」を制定(経営会議で承認)しました。

さらに、2010年には森林破壊の予防と、労働などの社会面に配慮した原材料調達に向けて「リコーグループ製品の原材料木材に関する規定」(2003年制定の「紙製品の調達に関する環境規定」を発展)を制定しました。

また、2020年には森を「守る」「増やす」両面の森林保全活動により2030年までに100万本の森林を増やす目標を掲げました。

リコーグループは、生物多様性の損失を止め回復軌道に乗せる 「ネイチャーポジティブ」と「森林破壊ゼロ」社会の実現を目指し、生物多様性リスクを把握し、様々なステークホルダーと連携し事業活動に伴う環境負荷を削減すると同時に、地球の再生能力の維持・向上に取り組んでいます。

生物多様性方針

社会は豊かな地球環境によって育まれ、その地球環境を支えている多様な生き物の営みが衰えつつあるという認識のもとに生物多様性方針を掲げる。

基本方針

私たちは生き物の営みによる恩恵を得、生物多様性に影響を与えながら事業活動を行っているという事実を踏まえ、生物多様性への影響を削減するとともに生物多様性保全に貢献する活動を積極的に行う。

生物多様性方針 (165KB)

リコーグループ製品の原材料木材に関する規定

地球環境保全並びに生物多様性保護の観点から、リコーグループブランド製品及びそれらの付随品の原材料木材が合法的かつ環境面・社会面で原産地の持続可能性に配慮されて得られたものであることを確認し、調達するために本規定を設ける。

適用範囲

リコーグループブランド紙製品、リコーグループブランド製品に付随するもので木材を原料とするもの(シール類・マニュアル類・包装材・緩衝材など)。

原材料木材に対する要求

- 産出時の合法性が確認された木材であること。

- 持続可能に森林管理された森林からの産出材であり、環境面・社会面での悪影響がないこと。

- 問題を抱える調達先が調達した木材を使用していないこと。

リコーグループ製品の原材料木材に関する規定 (146KB)

用紙調達方針

「用紙*基準」と「サプライヤー基準」の2つの基準で方針としています。

●用紙基準(調達する用紙への要求事項)

- 持続可能に森林管理され、合法性が確認されている森林で作られた用紙であること

- 保護価値の高い森林から作られた用紙ではないこと

- バージン材用紙/再生用紙は、トレーサビリティが確認できるものであること

- 用紙の製造工程で使用する化学物質は安全確認ができていること

- 用紙の製造工程が環境管理・安全管理がなされていること(排水など水管理を含む)

- ECF無塩素漂白紙であること

●サプライヤー基準(調達取引のための要求事項)

- 操業地域や国の法令を遵守し、気候変動対策、資源の適正利用、生物多様性保全など環境に配慮した操業と製品提供がおこなわれていること

- 操業地域住民の人権が守られ、地域住民との良好な関係を継続的に維持できていること

- 労働者や社員の人権が守られ、反社会的勢力や団体との関係がないこと

*対象:PPC用紙、ロール紙

生物多様性への影響・リスク評価

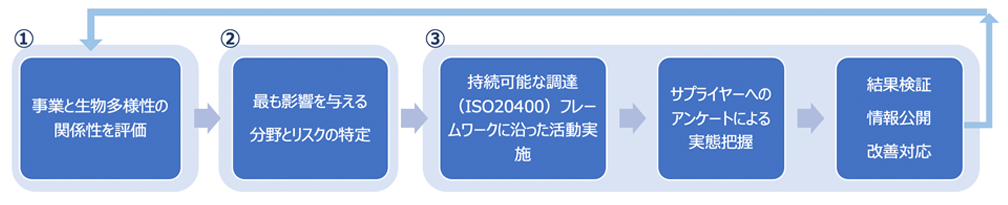

リコーグループでは、生物多様性への配慮を適切に実施するため、以下のプロセスで対応しています。

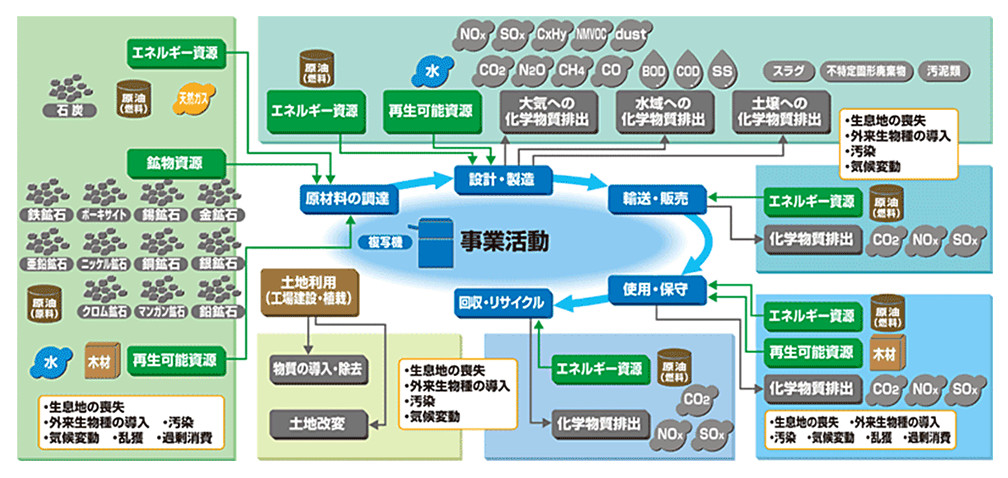

①事業と生物多様性の関係性を評価

事業活動と生態系の関係性(環境影響・リスク)を明確にし、生物多様性に配慮する活動を推進しています。リコーグループでは、事業活動と生態系との関係性を明確にするため、製品のライフサイクルや土地利用などと生態系との関係を一覧できる「企業と生物多様性 の関係性マップ」を作成しています。

対象事業:画像事業、サーマル事業

対象範囲:原材料の調達、設計・製造、輸送・販売、使用・保守、回収・リサイクル

対象データ:エナルギー資源、鉱物資源、再生可能資源、大気・水質・土壌への化学物質排出、土地利用

※個別の事業サイトについては30by30自然共生サイト認定基準に基づいた評価も実施

企業と生物多様性の関係性マップ(再生デジタル複合機のイメージ)

②最も影響を与える分野とリスクの特定

事業と生物多様性の関係性を評価の結果、紙の調達がサプライチェーンでの評価結果の大部分を占めており 紙パルプなどの原材料の調達で生態系への影響・リスクが大きいことがわかりました。

想定リスク:違法調達等の影響により商品供給不足が生じるリスク、ブランドイメージ低下リスク

③リスクへの対応

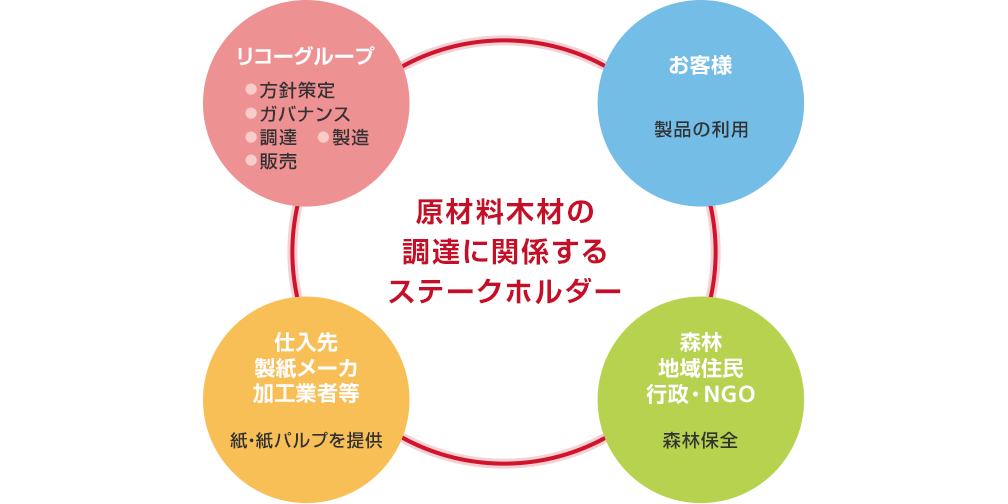

環境負荷を削減するために、再生紙や再生材の活用をすすめると同時に、事業部門とステークホルダーとが連携し(図1)、生物多様性に配慮した原材料の調達を実施しています。リコーグループでは生物多様性への影響・リスク評価、および対策の結果を随時把握して、対応策を見直していきます。

図1:原材料木材の調達に関係するステークホルダーと役割

目標と実績

目標

新たに100万本の植林(2020年度~2030年度)

実績

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 実績(千本) | 92 | 149 | 97 |

| 累計(千本) | 92 | 241 | 338 |

| 進捗度(%) | 9.2 | 24.1 | 33.8 |

目標

森林伐採ゼロに向けたサプライヤーとのリスクマネジメント活動の継続(サプライヤーへの調査実施)

2022年度 実績

グローバル紙プロジェクトの発足

-

グローバルでの体制構築

-

紙におけるマテリアル項目特定

-

用紙調達方針の策定・公開

-

紙サプライヤーへの(マテリアル項目含む)調査準備 (調査期間:2023年4月~6月)

※今後、調査結果については公開していきます。

その他生物多様性保全への取り組みに関する実績はこちらをご覧ください。

生物多様性の保全に取り組む

生物多様性の保全に取り組む